※PDFファイルの表示・印刷には無償のAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerのダウンロードはこちら。

Ⅳ.輸送・一般機械関連

■ 主に自動車・船等に係わる技術、エレベータ・ボイラー等の技術を掲載しています

01 「戦後建造大型タンカー技術発展の系統化と資料調査」 吉識 恒夫 第4集 2004

戦前の日本の造船は軍艦建造技術に重点を置いていた。戦後はタンカーをはじめとする各種船舶の建造技術の確立に励んだ。

戦前・戦後の技術上の違いで最も大きなものは鋲接に変わる溶接技術の採用である。造船技術開発上の特徴的なことは、この溶接技術をはじめとする各要素技術の確立のために、造船協会(現造船学会)の中に産学協同の研究委員会を設置したことである。参加企業はここで得た成果を広く活用し、技術向上に結びつけた。このような努力が実り、後年の世界に冠たる造船王国発展するわけであるが、日本的な研究体制の良い面が現れた典型といえよう。

このような日本の造船技術発展の過程を、戦後需要が飛躍的に伸びたタンカーの建造技術に焦点を当てながら分析している。

水槽試験

省エネ船尾

出光丸

02 「専用船建造技術発展の系統化調査」 吉識 恒夫 第5集 2005

03 「ボイラー技術の系統化調査」 寺本 憲宗 第7集 2007

ボイラーは産業革命の推進力であり、性能向上を求めて不断に高圧化がが図られた。しかし、常に破裂の危険と隣り合わせであり、20世紀初頭には米・英の年間事故件数は1,000件を超える状況であった。

ボイラーの開発の歴史は高圧との闘いの歴史であったが、多くの人々の創意工夫により、1800年代の初めには0.05MPa程度であったのが、現在では31Mpaで蒸気温度590℃を超える超々臨海圧を得るに到っている。

本論文では、ボイラーの主要技術と関連技術の開発過程のほか、上述のようなその技術開発の特殊性を踏まえて、主要国における規格についても1章を割いて述べている。

スコッチボイラー

宮原式水管ボイラー

ベンソンボイラー

04 「舶用大形2サイクル低速ディーゼル機関の技術系統化調査」

田山経二郎 第8集 2007

船舶は長い間動力源を蒸気に頼っていたが、1897年にルドルフ・ディーゼルによってディーゼル機関が完成されると、船舶用としての期待が高まった。本格的に使用され始めたのは第二次世界大戦後、特に石油ショック後であった。蒸気タービンと比較して圧倒的に燃料消費率が優れている点が魅力であった。

ディーゼル機関の特徴はガソリンなどの軽質油を採った後の残渣油を燃料として使用していることである。この種の燃料は、安くて世界のどこでも入手が可能と言う、船舶の燃料として必要条件を満たしている。

本論文では、舶用ディーゼル機関の技術開発史を大形2サイクル低速機関に絞って述べている。

セランディア号主機関図

三菱MS機関

過給機

05 「ロープ式エレベーターの技術発展の系統化調査」 三井宣夫 第9集 2007

06 「4サイクルディーゼル機関の技術系統化調査」 佐藤 一也 第12集 2008

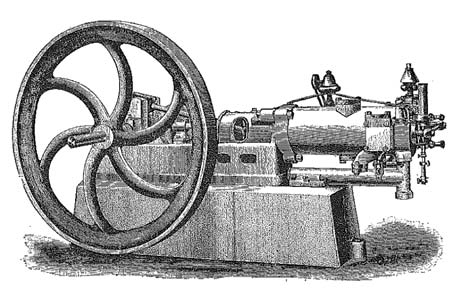

ルドルフ・ディーゼルは独自の熱力学理論を構築し、これに基づいて1893年に実験機を、1897年に実用機を製作した。ディーゼル機関の誕生である。

2006年度の2サイクルディーゼル機関についての調査に引き続き、本論文では4サイクルのディーゼル機関について記している。2サイクルが1回転に1回爆発するのに対し、4サイクルは2回転に1回爆発する。このため、出力は2サイクルに比べて落ちるが、4サイクルは技術的に無理なく確実な燃焼をさせることができる。

本論文では4サイクルディーゼル機関のうち、舶用、陸用、鉄道車両用の3用途に絞って、その技術史を記述している。

ディーゼル機関第1号機

本邦初の国産ディーゼル機関

国産初のガス発動機

07 「製鉄業における輸送技術の系統化調査」 川合 等 共同研究編第2集 2008

08 「貨車の技術発達系統化調査」 荒井 貞夫 第13集 2009

SLや特急列車のファンは多い。偶にSLが走るとカメラの砲列が敷かれる。これに比して貨車はあまり注目されることのない地味な存在である。

本論文は長年貨車の開発・設計に当たってきた技術者が貨車への愛情をこめながらその技術史を綴ったものである。貨車の車体に記されたカタカナの「ワム」、「シキ」といった記号が何を表すのかといった疑問も本論文により解消する。

より多くの荷物をより速く運ぶことの追求の中で、今日の主役であるコンテナ車は50トン積み近くまで大型化され、速度は110km/hにまで達した。また、近年では環境への配慮からトン・km当たりのCO2排出量の少ない貨車が見直されている。

南満州鉄道の有蓋車

ブレーキマン搭乗貨車

130トン貨車

09 「産業用大型ガスタービンの技術系統化調査」 池上 壽和 第13集 2009

ガスタービンが発明されたのはワットの蒸気機関に遅れること15年というから、かなり古いことになる。わが国では戦前に航空機用ガスタービンの研究がなされていたが、本格的な開発が始まったのは戦後の商用向けである。

一般家庭への電化製品の普及に伴って最大電力の夏季ピークへの対応が大きな課題となるなか、建設期間が短く、起動停止の容易なガスタービン発電所の需要が大きくなった。これに伴い、ガスタービンの大型化や複合サイクル発電が促進され、わが国のガスタービン技術は世界最高レベルに達した。

この発展は、超耐熱合金の開発、材料強度の向上、高度な冷却技術、世界に先駆けた予混合燃焼技術などに負うところが大きい。

高効率ガスタービン

ホルツヴァルトのガスタービン

国産発電用1号ガスタービン

10 「エスカレーター技術発展の系統化調査」 後藤 茂 第14集 2009

11 「自動車用液圧ブレーキ技術の系統化調査」 林田 吉弘 第14集 2009

およそ車と名のつくものにブレーキが装着されないことはあり得ない。正しく働くブレーキの保証があってはじめてスピードを楽しめる。自動車のブレーキは入力及び変換部、制御部、ホイールブレーキ部の3要素で構成されている。

本論文では、液圧ブレーキが登場するまでのブレーキ前史、自動車揺籃期のブレーキ技術、戦後のモータリゼーション期のブレーキ技術開発、個別のブレーキ要素と摩擦材、ブレーキ液、ゴムカップといったブレーキの重要部材の発展状況について記述している。

ABSやEBD、ESCといった技術は基礎的なブレーキ技術と内容が異なる関係上触れていない。

タンデムマスターシリンダ

オポーズド型ディスクブレーキ

12 「汎用中型ガスタービンの技術系統化調査」 星野 昭史 第15集 2010

ガスタービンは起動からピーク出力までの時間が短いことから、産業用の大型は夏季ピークへの対応等、発電所の動力源として重宝されているが、中小型については航空用途を別にすれば、熱効率が低くコストも高いことがあって普及が進まなかった。

しかし、1970年代に大きなビル火災が連続して多数の死者を出したことを契機に消防法の改正があり、自家発電システムの設置を義務付けられた頃から非常用電源として立ち上がり、また、オイルショック後に強く求められるようになったコージェネレーションシステムへの採用もあって需要が拡大した。

本論文では、このような汎用中小型ガスタービンの発展の跡を時代を追って記述している。

インペラ

SMGT発電装置

マイクロガスタービン

13 「自動車車体技術発展の系統化調査」 山口 節治 第15集 2010

日常お世話になる乗用車をはじめとして、バス、トラック、ダンプ、タンクローリー、消防車、クレーン車、高所作業車、放送中継車、レントゲン車、世の中には実に多くの車が走っている。これらの車の全てを自動車メーカーが造っていると誤解している人も結構多いのではないかと思われる。

自動車は大きく原動機、シャシ、走行装置、車体に分けられ、この車体の部分は自動車メーカーだけでなく車体メーカーがかなりの割合で製造している。直接人間が接して利用する部分は車体であり、自動車としての役割を特徴付ける部分である。

本論文は、上記の種々の車体の主要なものについての技術史を記したものである。

アロー号

三輪ダンプ

初期のじん芥車

14 「排気ガスタービン過給機の技術系統化調査」 今給黎 孝一郎 第16集 2011

過給機はエンジンに比して脇役に追いやられている感があるが、両者は唇歯輔車の関係にあり、内燃機関の重要な技術である。太平洋戦争における航空機が、零戦以降劣勢になったひとつの要因が過給機の遅れにあると言われているほどである。

過給機には用途に応じて大小さまざまのものがあるが、本論文では舶用2サイクルディーゼル機関用の過給機を主とする開発史について記述している。

わが国の過給機の開発は戦前から取り組まれていたが、本格的な開発は戦後になってからである。当初は海外からの技術導入で始まったが、三菱重工は途中から自主技術開発路線を歩み始めた。

その中から、無冷却過給機を開発するまでに力をつけた。この技術開発により、従来大きな課題となっていた硫酸による腐食を回避することができるようになり、過給機開発の歴史に大きな足跡を記した。現在は海外メーカーも三菱の方式に倣っている。

国産初の過給機

試作1号水冷型過給機

バックワード羽根車

15 「ガス機関技術の系統化調査」 岩渕 文雄 第17集 2012

ガス機関は一般的な知名度はガソリン機関やディーゼル機関に較べると高くないが、これらと同じ内燃機関であり、内燃機関としては最もも古い機関である。

1910年代には3000馬力ものガス祈願が作られるほどであったが、移動動力用として取り扱いやすい液体燃料を使うガソリン機関やディーゼル機関に押されて次第に表舞台を去っていった。しかし、戦後、中東の油田が発見され、同時に産出する天然ガスを有効に活用するために、再びガス機関が注目されるようになった。

本論文では、このようなガス機関の歴史を、わが国の主要な開発を中心に論じている。

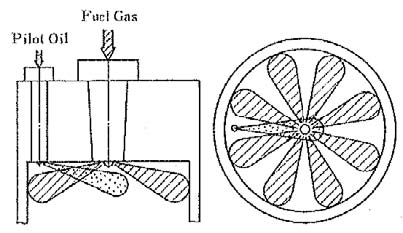

オットー型のガス機関

パイロット

燃料噴射方式

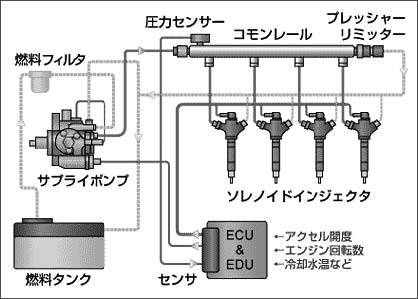

コモンレールシステム

16 「自動車用ベアリング技術の系統化調査」

室谷 周良 共同研究編第13集 2020

古代からコロを使用して摩擦抵抗を減らせることが知られており、重量物である巨石の運搬などに利用されてきた。産業革命が始まると、繊維機械の回転軸や馬車の車軸などの軸受として鋼製のベアリングが使われるようになり、機械の効率や耐久性が飛躍的に向上した。その後、耐久性に関する理論分析や寸法の標準化が行われ、大量のベアリングが生産されるようになっていった。さらに自動車の登場と普及によって、ベアリングの大きな需要が生み出された。本報告書では20世紀初頭に輸入から始まった我国のベアリング産業の勃興と発展について、自動車用ベアリングの観点から技術の系統化として述べている。自動車用ベアリングには様々な応用分野があり技術内容も多岐に亘るが、いくつかの例について特徴と技術開発の経緯等についても触れ、自動車用ベアリングの将来についても考察を加えた。

ローマ時代の玉軸受の復元品

各種の自動車用ベアリング

低トルク円すいころ軸受を採用した終減速機

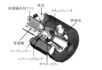

17 「電動アシスト自転車の技術系統化調査」 明田 久稔 第30集 2021

電動アシスト自転車は1993年に世界で初めて商品化された日本発の電動自転車である。1989年にペダル回転に合わせてモータ駆動を制御する自転車の試作車が製作され、その後、自転車としての認可を目指したロビー活動も含めた「ペダル踏力に比例したモータ駆動補助機能付の自転車」の開発が電池の搭載方法やサイクル寿命、車体強度などの課題を克服しながら進められた。その結果、1993年11月に電動アシスト自転車「初代PAS」が神奈川、静岡、兵庫の3県で限定販売、1994年4月に全国販売された。本報告書では1993年から現在までの電動アシスト自転車市場の期間を、導入期 – 過渡期 – 成長期 – 成熟期に分け、その市場・製品・技術の変遷を述べる。

一般的な電動アシスト自転車の部品構成

パワーユニット(カットモデル)

PAS(PA26)生産仕様

18 「民間航空機用ジェットエンジン技術の系統化」 勝又 一郎 第30集 2021

ライト兄弟による世界初の動力飛行以降、航空機はわずか100年余りの間に世界中の人々が自由に安心して旅行ができるまでに成長した。ある発明を契機にしてこれほど長い間人類が夢見ていた技術が短期間に完成したのはジェットエンジンの登場に負うところが大きい。ジェットエンジン技術が急激に発達したのは第2次世界大戦とその後に続く大国間の緊張によるもので、軍需予算の多くがこの分野の研究開発に費やされ、その技術が民間航空機に転用された。本報告書では民間航空機用エンジンの進化の特徴を10年ごとに分けて述べ、また設計、製造の各技術分野の系統化についてを専門技術分野ごとにまとめた。最後に、日の丸エンジンへの期待とその実現に必要な事柄の考察と残された課題を示した。

第二次世界大戦中に開発されたネ-20実物写真

日本独自の技術で開発されたFJR710/20

エアバスA320neo用PW1100G-JMの日本担当部位

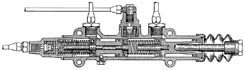

19 「自動車用電動パワーステアリング技術の系統化調査」

中浦 俊介 第34集 2025

ステアリングとは車や船などの進行方向を任意に変更するための「かじ取り装置」のことで「操舵装置」とも言う。自動車用ステアリングは人力操作から始まったが、後に油圧で人間の操舵力を補助する油圧式パワーステアリングに発展した。油圧式パワーステアリングは自然な操舵フィーリングが得られ高級車や大型車にも容易に対応できるが、一方で油圧ポンプを常に駆動するためエネルギーの無駄が生じることから省エネ効果のある電動式パワーステアリングが生まれた。本報告書では自動車用電動パワーステアリングの技術開発の経緯を自動車開発の歴史とステアリング技術の変遷から記述し、次に電動パワーステアリングの誕生からパワーステアリング搭載率No.1 のステアリングシステムになるまでの技術開発の系統化調査を実施しその結果をまとめた。

「最古の自動車」キュニョーの三輪蒸気自動車とかじ取り機構(1769年)

世界初の電動パワーステアリング(スズキセルボ)(1988年)

リンクレスステアバイワイヤシステム