��PDF�t�@�C���̕\���E����ɂ͖�����Adobe Reader���K�v�ł��B

Adobe Reader�̃_�E�����[�h�͂�����B

VI. ���w�֘A

�� ��ɉ����r�j���E�h���E��ܓ��̋Z�p���f�ڂ��Ă��܂�

01 �u�����r�j���Z�p�j�̊T�v�Ǝ����������ʁv �{�{ �����@��1�W 2001

�@���݂̐����ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����r�ł��邪�A�H�Ɖ����ꂽ�̂�1930�N��Ƀh�C�c�ƕč��ɂ����Ăł������B

�@���{�ł͓��{���f�엿��1937�N�Ɍ����ɒ��肵�A1941�N�ɍH�Ɖ������B�قړ��������A�É͗����������≡�l��敐����ł������E�������ꂽ���A�푈�ɂ�蒆�f���ꂽ�B

�@��O�̏d���͓����d���@�ł��������A��㌜���d���@���m�����č��ۓI�Ɍ�����ׂ�ɓ������B

�@�{�_���ł́A���̂ق��ɒ���^�d����A�����@�A���m�}�[�����Z�p�A���ꉖ�r�������̔��W���܂ށA���r�̐�O�A���̋Z�p�j�ɂ��ċL���Ă���B

�ŏ��̉��r�d����

�d�����r�v���X�@

02 �u�����r�j���Z�p�j�̊T�v�Ǝ����������ʁi�Q�j�v �{�{ �����@��2�W 2002

�@2000�N�x�̒����ł́A���r���@�Z�p�̗��j�ɂ��Ă̂��̂ł��������A�{�����ł͉��r�̋�̓I�Ȑ��i�ɂ��Ă̗��j���L�q���Ă���B

�@���r���i�ɂ͑�ʂ��ĉY�܂𑽂��z�����������ƁA������g�p���Ȃ��d�����삪����B�O�҂͓d���핢�A���U�[�A���ށA���b�v�t�C�������ł���A��҂̓p�C�v�E�p��A���ށE���g�ޓ��ł���B

�@�d���핢��1949�N�ɕč����瑕�u��A�����Đ������J�n����A��t�C������1951�N�ɗʎY���J�n����Ă���B�d�����r�p�C�v��1951�N�Ɏn�߂Ď��삳�ꂽ�B�܂��A�ˏo���`�͐�O�ɗA�����u�ɂ����g�܂�Ă������A���{�i�I�Ȏ��g�݂��J�n����A�ŏ��̐��i�Ƃ��ĉ��r�p�C�v�̌p��Y����ɓ������B

�����̉��r�d��

ISOMA�ˏo���`�@

�����̎ˏo���`�@

03 �u�\�[�_�֘A�Z�p���W�̌n���������v ���� �m���@��8�W 2007

�@���f�ƉՐ��\�[�_�A���̌���ɂƂ��ĕs���̓���b���w�ނ�����\�[�_�H�Ƃɂ͓d��@�Ɣ�d��@�����邪�A�{�_���ł͓d��@�ɏœ_�ĂāA���̋Z�p���W�̗��j���L�q���Ă���B

�@���̐Ζ����w�u���̒��ŁA�d��@�̒��ł�����@�̔䗦�������Ȃ��Ă��������A�����a�̌������L�@����ɂ��邱�Ƃ���������ɋy�сA���W�̖��@������g�p���Ă���ɂ��S�炸�A����@�͔ᔻ�ɔ����ꂽ�B�}�X�R�~�⋙���̈��͂̑O�ɋ�����`�ŁA�s���w���̉��A�C�I���������@�̊J���Ɏ��g�݁A���E�ŏ��߂Ă���ɐ��������B�����ɋZ�p�J���j��L���Ȏ��Ⴊ�a�����邱�ƂƂȂ����B

����@�d��

����@�p�d��

�C�I���������@�d��

04 �u�Ό��������܂̋Z�p���W�̌n���������v ���]�� �|�v�@��9�W 2007

�@�Ό��iSoap�j�̌ꌹ�̓T�|�[�iSapo�j�̋u���痈�Ă���Ƃ����B���̋u�ł͐́A�r���Ă��Đ_�ɕ�����V�����s���Ă������A���̂Ƃ��ɓH�藎�����r�̎��Ƒ��̊D�����̏�Ōł܂�͐ς����B�Ñネ�[�}�l�����̋u�̓y�ł��̂�Ɖ��ꂪ�悭�����邱�Ƃ������B

�@�{�_���ł́A���������Ɏn�܂�Ό����ォ��A������܂̎���ɓ���A���E�I�̂����ڂ���閳��������܁A�R���p�N�g��܂�n�o�����킪���̐�܊J���̗��j�ɂ��āA���̋Z�p�I�w�i�Ƌ��ɏq�ׂĂ���B

�[�I���C�g

������

�ؖȑ@��

05 �u�h���Z�p���W�̌n���������v ��� �����@��15�W 2010

�@���̐��ɓh�����Ȃ������Ȃ�A�ƍl����Ƃǂ��ł��낤�B�X�̌����A�s�������ԁA�S�Ă����F�A���i�͑S���E���i�Ȃ��̂ƂȂ�A�l�S��������A�����͒����̂ƂȂ肩�˂Ȃ��B

�@�������A�h���ɂ͐l�̖ڂ��y���܂���ȊO�ɂ����ЂƂA���̂�ی삷��Ƃ����d�v�ȋ@�\������B�h���Ȃ��ł͂�������̂��K�t���A���H���Ă��܂��B

�@���̂悤�ɏd�v�ȓ���������h���͊�{�I�Ƀo�C���_�[�i�f�ޕ\�ʂɖ����`�����鐬���j�A�痿�A�Y���܁A�L�@�n�܁A���Ȃǂō\������Ă���B�{�_���ł́A�h���̊�{�I�Ȑ��i������t����d�v�ȍ\���v�f�ł���o�C���_�[�𒆐S�Ƃ��āA�h���̋Z�p�j��Z�߂Ă���B

![�]���S���@�C���[�W](imgs/pic/060_01.jpg)

�]���S��

�����ŌÂ̓h�茩�{

�t�b�f�����h��

06 �u�^�C���Z�p�̌n�����v �ΐ� �O�@��16�W 2011

�@�^�C���ƌ����Ύ����Ԃ̈ꕔ�i�ŁA�ǂ��炩�ƌ����Θe�������^�����Ă��Ȃ��������邪�A���̋Z�p�͎��ɉ����[���B�P�ɉd���x����A�˂Ƃ��ē����A�쓮�^�����͂�`����A�Ԃ𑀏c���₷������A�Ƃ������^�C���Ƃ��Ă̊�{�I���\�����A�Ƃ����ϓ_����̓^�C���Z�p�͂��łɊ����̗̈�ɋ߂Â��Ă���Ƃ�����B�@�������A���ɔz�����A�����S�ɁA�����K�ɑ��邽�߂ɂ͂���Ȃ�Z�p�J�����K�v�ŁA�����Ȃ��Nj����Ȃ���Ă���B�@�@

�@�{���ł́A�^�C���Z�p���A�t�����A�������i�Z�p�����A���Y�����j�A���n���i���[�^���[�[�V�������j�̎O�ɕ����A���n��������ɐV�K�ޗ�����A�\���ύX����A���W�A���^�C������̎O�ɕ����A���W�A���^�C�����������ɎO�ɕ�����Ƃ����A������₷�����������̂��鎞��敪�̉��ɁA���̔��W�ߒ��������[���_���Ă���B

���{���̎����ԃ^�C��

�[����^�C��

�����t���b�g�^�C��

07 �u�����Z�p���W�̌n���������v ��{ �_�@��16�W 2011

�@�h���Ɠ��l�A�����͐F�ʂ���邱�Ƃɂ��A�l�̐����ɏ����������̂ł���B

�@�����̕��ނ͉��w�\���A���F�Ώە��̗����ʂ���s���邪�A�{�_���ł́A�Ώە��Ƃ��Ėؖȑ@�ہE���A�A�N�����@�ہA�r�сE���E�i�C�����@�ہA�|���G�X�e���@�ہA�v���X�e�B�b�N���������āA���ꂼ��ɑΉ����������ɂ��Ă��̓����ƊJ���j�ɂ��ċL�q���Ă���B

�@�܂��A���F�͂ɂ��āA�C�G���[�n�A���b�h�n�A�l�C�r�[�v���[�n�̊e�����ɂ��āA���w�\�����ƂƂ��ɐ������Ă���B�ߔN�͉��p�͈͂��G���N�g���j�N�X����Ɋg�債�Ă���A�ނ���J���̎���͂��̕���Ɉڍs���Ă���B

�@�d�q�ʐ^�p�̗L�@�����́A�g�i�[�A�C���N�W�F�b�g�v�����^�[�p�C���N�A�����C�^�u���E�y�[�p�[�A�t���Ƃ���������ŊJ��������ł��邪�A���̊�b�Z�p�͐����̊J���Ŕ|��ꂽ���̂ł���B

�@�{�_���ł͂����ɂ��Ă��T�ς���ƂƂ��ɁA���̊J���j�ɂ��ĐG��Ă���B

�W�[���Y�̃C���W�S����

CD-R�ADVD-R�̃s�b�g

08 �u�J���[�l�K�t�B�����̋Z�p�n���������v �v�� �T��@��17�W 2012

�@����f�W�J���̎���ƂȂ�A�≖�ʐ^�t�B�����͖Y�ꋎ���悤�Ƃ��Ă��邪�A�\�Ă͂��̕���̋Z�p�J���ƃr�W�l�X�ɑ����̐l�X�����}����ǂ��A�����c��ɖ���q�����B

�@20���I�̌㔼�ɓ���܂ł́A���̕���̓R�_�b�N�̓Ɲ���ł������B�w�p�I���l�̍��������̋Z�p�J���𐬂��������B�������A80�N��ȍ~�͓��{���[�J�[���ǂ��グ�A������ׁA�������̋Z�p�J���ɂ����Ĕ��������ʂ��������B��d�\�����q��A��S�̊��F�w�Ȃǂ͂��̗�ł���B

�@�{�_���ł́A���̊Ԃ̂��Ƃ��A�J���̃G�s�\�[�h�������Ȃ��狻���[���L�q���Ă���B

�t�W�J���[F-�U400

�t�B�����f�ʂ�

�d�q�����ʐ^

�@��4�̊��F�w�Z�p

09 �u�ڒ��܋Z�p�̌n���������v ���V ����@��17�W 2012

�@�����ł́A���ށA�����ԁA�q��@�ɂ܂ŕ��L���g����悤�ɂȂ����ڒ��܂ł��邪�A���̗��j�͌Â��B�킪���ł͓ꕶ����ɁA��p�̋|��⑄��V�R�A�X�t�@���g�Ōł߂Ă������A�ޗǥ��������ɂ͕z�����œh��d�˂Ă����Z�@���m�����Ă����B

�@�{�_���ł́A��L�̐ڒ��܂̂ق��A�P�A�ł�Ղ�A�V�R�S���Ȃǂ̓V�R�f�ނ̐ڒ��܂Ɏ����ŁA�t�F�m�[�������n�̐ڒ��܂Ɏn�܂�e��̉��w�����ɂȂ�ڒ��܂̊J���j���L�q���Ă���B����ɍ\���p�ڒ��܂���K���ɑΉ������ڒ��܂ɂ��Ă��_���Ă���B���̒��ɂ́A���{���ŁA���E�Ɍւ蓾��C�\�V�A�l�[�g�n�ڒ��܂��܂܂�Ă���B

�X�g���f�B�o���E�X

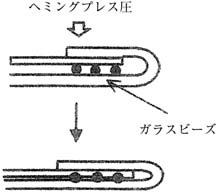

�K���X�r�[�Y�H�@

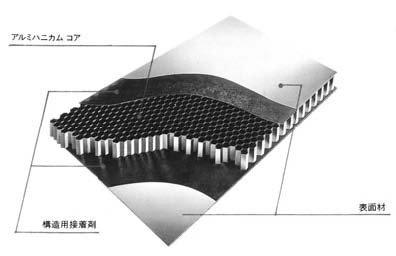

�n�j�J���p�l��

10 �u�_��Y�ƋZ�p�̌n���������v ��c �����@��18�W 2013

�@���݂̔_�Ƃɂ͔_�s���ł���B�앨�ɂ���ẮA�_��Ȃ��ɂ́A�����ǂ��납�����������n�܂ł��ǂ蒅���Ȃ����̂�����A���̐�������ł͂Ȃ��B����ł́A�_��ɑ��镉�̃C���[�W�͍������A�}�X�R�~�́u�_��܂݂�v�ȂǂƂ������t�ő�O�̕s�����������Ă���B

�@�{�_���͓��{�̔_��̃��[�c��������N�����A�ߑ�A�풆���ɂ�����Z�p�J���ƕM��i�߁A�ŋ߂̔_��J���܂ł��J�o�[���Ă���B���̂悤�ȁA�����ǂ����J���Ƃ͕ʂɁA�_��̊J���ɂ����Đ��E�L���̎��т����킪���̔_��J���ɂ��āA���{����20��ނ̔_��̊J���v���Z�X���L���Ȃ���A���̓����ɂ��Ę_���Ă���B

�u�Ɠ`�E���U�v�̖��

�_�����

�L�@�����_��

11 �u�≖�J���[��掆�̋Z�p�n���������v �~�{ ���@��21�W 2014

�@�f�W�J���̕��y�ɔ����āA��掆�̎s��͋}���ɏk�����Ă����B�p�\�R���Ɏ�荞��ŁA�������Ƃ��ɊJ���Ă݂�A�Ƃ����s�����蒅�����邱�ƂɋN�����Ă���ƌ����Ă���B�p����鏤�i�ł��邪�A���̍Ő����ɂ͔@���Ɏ����ɒ����ȐF���Č����邩�Ƃ������Ƃɑ����̋Z�p�҂��S���𒍂����B���̒��Ő��E�Ɍւ���{�̋Z�p�����܂ꂽ�B

�@�{�_���ł́A�≖�J���[��掆�̐F�Č������ɂ��ďq�ׂ���A�J�v���[�̔��W�𒆐S�ɁA���̋Z�p���W�j��_���Ă���B���{�Ǝ��̌����V�X�e���ł���~�j���{�����Ȃ�̎����������Ă���B

���Y���J���[��掆

�P���U���������

���E���f�W�^���~�j���{

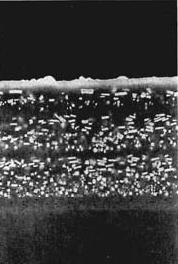

12 �u�C�I�����������Z�p�̌n���������v ���� �T�u�@���������ґ�7�W 2014

�@�C�I�����������Ƃ��������͓��퐶���̕\����Ɍ���邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B�������A���͂���Ȃ����Č��݂̎Љ�͐��藧���Ȃ��قǂ̕s���̕����Ȃ̂ł���B���̉��p�͈͔͂����̐����⌴�q�͔��d�ɕK�v�Ƃ���鏃���̐����A���i�̌����╪�������A�y�f�̌Œ艻�A�������͂��߂Ƃ���H�i�̐����ƕ��������ƁA�ɂ߂čL���Y�ƕ���ɂ킽���Ă���B

�@�{�_���ł́A�C�I�����������̓��쌴���ɂ͂��܂�A�����Z�p�A���p�Z�p�ɂ��Ă̗��j�I�W�J�ɂ��Ę_���Ă���B���̒��Œ��҂͐����œ��{�̋Z�p�J���̋��݂̌���ɂ��G��Ă���A�Z�p�v�V����̕��͎����Ƃ��Ă������[���B

�C�I����������

�\���͌^�}

![�]�������Ƌψꗱ�a�����@�C���[�W](imgs/pic/087_02.jpg)

�]��������

�ψꗱ�a����

�E�����Z�k�p

�E�����Z�k�p�C�I��������

13 �u�Ζ����w�Z�p�̌n���������v �c���@�c�O�@��23�W�@2016

�@�Ζ����w����Y�ݏo�����e��̊�b���i�͎Љ�̂�����Ƃ���ŏd�v�Ȗ������ʂ����Ă���A�Ζ����w�H�Ƃ͂܂��Ɍ���̊�Y�ƂƂ����悤�B�Ζ����w�͕č���1920�N��Ɏn�܂������A�ΒY���w��؍މ��w�ȂǏ]���̗ʎY�^���w�Y�Ƃƕ������ėL�@�H�Ɛ��i�����ꕪ��ł������B1950�N��ɐΖ����w�͓`�����鉢�B�̉��w�Z�p�Ƃ̗Z�����i�݁A���w�Y�Ƃ̊�I�Ȓn�ʂ��߂�Ɏ������B���{�ł����̎����ɐΖ����w���{�i�I�Ɏn�܂�A����ȑO�̉��w�H�Ƃ̊�Ղ��������ĐϋɓI�ȋZ�p�v�V�ŐΖ����w�̐i���ɑ傫�ȍv�����ʂ����Ɠ����ɁA���x�o�ϐ������x����Y�ƂւƐ��������Ă������B1970�N��ȍ~�A������I�C���V���b�N�ȂǐΖ����w�ւ̋t���͋��܂������̂́A���{�̐Ζ����w�͓Ǝ��̋Z�p�J���ɂ���ĐV���ȕϖe�𐋂��Ă���B

�G�`�����ƃx���[��

�G�`���������

��v���i

1950�N����{��

1950�N����{����v�����q