VII. 繊維・紙・木材関連

■ 主に繊維・木材・新聞等紙の技術を掲載しています

01 「衣料用ポリエステル繊維技術の系統化調査」 福原 基忠 第7集 2007

02 「新聞用紙製造技術の系統化調査」 飯田 清昭 第10集 2008

03 「情報用紙製造技術の系統化」 飯田 清昭 第17集 2012

情報用紙とは、情報処理の発展により生まれ且つ消え、また新たに生まれてきた紙の総称である。今日、オフィスで毎日大量に費消しているコピー用紙、印刷用紙は、情報用紙である。本論文では、製紙技術の概説に続き、年代を追って変遷してきた各種情報用紙について、その歴史を記述している。

この技術史の中で特筆すべきは、日本で完成した配向性管理の技術である。ノンインパクトプリンターでプリントアウトされ、ファンフォルドに積み上げられた紙が少しずつ斜めに傾き、突然崩れるというトラブルがあったが、日本の製紙メーカーは、これがパルプの配向性と関連していることを見出し、その管理をきちんとする技術を開発して問題を解決した。

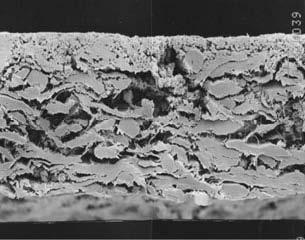

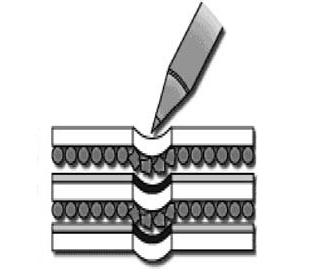

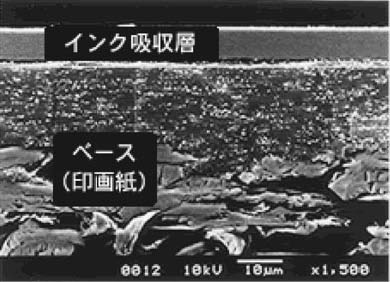

その他に、感熱紙やインクジェット用紙などの技術史も扱っている。

感熱紙の断面

NCRのメカニズム

高分子系光沢紙断面

04 「紡績技術の系統化調査〜1950年以降を中心として〜」

松本 龍守 第33集 2024

![]()

私たち人類は有史以来、糸を紡ぎ布を織り衣服を作り暮らしてきた。やがて糸車が生まれ16世紀にフライヤーが取り付けられザクセン紡車が生まれる。

18世紀後半には大量生産が始まり1830年頃ミュール精紡機やリング精紡機が登場した。第二次世界大戦後には需要の増加に応じ様々な紡績手法が試されたが、商業生産に至ったのは1967年のローター式オープンエンド精紡機と日本で生まれた1981年の空気仮撚り式エアージェット精紡機および1997年の空気渦流式ボルテックス精紡機である。

これにより従来型精紡機は姿を消すと思われたが1970 年代末にスプライサーという糸継ぎ技術が日本で発明され生き残ることになる。

この報告書では各紡績方式の特徴から、次の紡績機の進化や持続可能な地球環境のために紡績に出来る貢献について考える。

ザクセン紡車

各紡績方式によるビスコース糸の外観比較

05 「編機技術の系統化調査」 今井 博文 第34集 2025

![]()

衣服は生地から作られており、生地を作る機械を大別すると一つは経糸(たていと)と緯糸(よこいと)が交互に組み合わさる織機、もう一つは編目が連なって生地を形成する編機がある。本報告書はこの編機に関する技術の系統化調査を行うものである。編機は大別すると経編機、丸編機、横編機の3種類に区分される。世界で初めて機械化されたのはウィリアム・リーが1589年に開発した靴下編機で構造上横編機に分類される。この靴下編機から派生して経編機、丸編機が開発されていった。本調査は工業用編機の種類を明確にした上で、それぞれが開発された歴史や特徴、技術の変遷などを述べる。さらに編機には編針という重要な部品が装備されているが、編針の開発が編機の技術革新に大きな影響を与えていることから、別に章立てを行い報告する。

ウィリアム・リー靴下編機(1589年)

ダブルニット両面選針電子柄編機(福原精機製作所)(1999年)

ホールガーメント横編機(島精機製作所)(2007年)