「倉紡記念館」 に対する検索結果 : 27件

情報所有館 : 倉紡記念館 ![]()

(1-10/27) 次の10件 ![]()

日本で古くから使われていた手織機の1つ。家内工業として木綿、絹、麻等を原料とする衣料の製造に用いられたが、明治20年(1887年)頃から自動織機の急速な発展によって次第に衰退し、今では特殊な民芸品を作るほかには、ほとんど使われなくなった。

紡績の混綿工程で使用される生産設備の1部で、明治39年(1906年)のイギリス・プラット社製。

明治21年(1888年)に書かれた下村紡績所への伝習生(実習生)志願書。クラボウは日本では珍しく全てリング精紡機からスタートをしており、ミュール精紡機に加えてリング精紡機も設備していた下村紡績所に、伝習生の受け入れを要請した。長期間の実習を終えたこの伝習生たちはクラボウの新鋭紡機の運転にあたり、中核となって貢献し、その後、リング精紡機の使用と優れた技術力を持つ従業員の協力により、国内から品質面で高い評価を受けた。

クラボウの登録商標「三馬」。明治28年(1895年)中国向け綿糸の輸出を開始する際、品質の責任を明らかにするためにクラボウ独自の商標として、3頭の奔馬をあしらった商標「三馬」を制作した。デザインは倉敷出身で、数年間、中国に留学した画家である衣笠豪谷氏に依頼。「三」は古来中国では縁起が良い数として好まれ、「奔馬」は驀進、勇勢を表すことからモチーフに採用された。この後、クラボウの輸出綿糸も奔馬が天を翔けるような勢いで中国各地へ広がった。

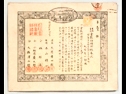

創立時の第1号株券。創立総会は明治21年(1888年)に社名を有限責任倉敷紡績所とし、倉敷村誓願寺で行われた。すでに大原孝四郎を頭取(社長)に内定した旨を早々に発表していたため、大原頭取による紡績所設立を知り、クラボウの貧村救済という創設の理念に共鳴し、創立者の熱意にほだされた倉敷及び岡山県下の人々から多数の株式引受の申込があった。

明治30年(1897年)にイギリスから輸入した消防用蒸気ポンプ。綿などのワタを扱う紡績工場では、火災は会社の死活を左右し、なによりも工場で作業する従業員の生命にかかわる重大な問題だった。しかし明治時代には龍吐水・手押ポンプなど極めて貧弱な消防器具しか国内にはなかったため、クラボウは消防用蒸気ポンプを海外から購入し、またそれ以外に消防用具の整備、防火壁・防火扉の新設改修、高架水槽の設置、火災保険の契約を行い、防火体制を固めた。

クラボウの社章で、社訓「謙受」の精神をシンボライズ。人々はとかく一番になると、慢心して心が緩み退歩するので、たとえ一番になったときでも、常に二番・三番にいる気持ちで、真の一番を目指すつもりで努力せよ、という訓戒をカタチにしている。

機械紡績業が発達するまで、日本の家庭で広く用いられていた糸紡ぎ機の1つ。

意味は「満足して驕り高ぶる者は損なわれ、謙虚に努力する者は利益を受ける」で経典「書経」の一節「満招損、謙受益、時乃天道」に由来する。この言葉は、初代社長の大原家が代々家訓として伝えていた言葉で、慢心を諫め絶え間ない努力こそが会社経営の根本精神だと、社員達に説いた。

明治25年(1892年)頃の倉敷紡績所建物の模型。

(1-10/27) 次の10件 ![]()