仸PDF僼傽僀儖偺昞帵丒報嶞偵偼柍彏偺Adobe Reader偑昁梫偱偡丅

Adobe Reader偺僟僂儞儘乕僪偼偙偪傜丅

I. 塮憸丒忣曬丒僐儞僺儏乕僞娭楢

仭 庡偵VTR,僥儗價,僇儊儔摍塮憸偵學傢傞媄弍丄揹榖,寁嶼婡,僐儞僺儏乕僞摍忣曬丒捠怣偵學傢傞媄弍傪宖嵹偟偰偄傑偡

01 乽VTR嶻嬈媄弍巎偺峫嶡偲尰懚帒椏偺忬嫷乿丂愳懞 弐柧丂戞1廤丂2001

02 乽僐儞僺儏乕僞奐敪巎奣梫偲帒椏曐懚忬嫷偵偮偄偰

丂亅戞堦悽戙偲戞擇悽戙僐儞僺儏乕僞傪拞怱偵亅乿丂嶳揷 徍旻丂戞1廤 2001

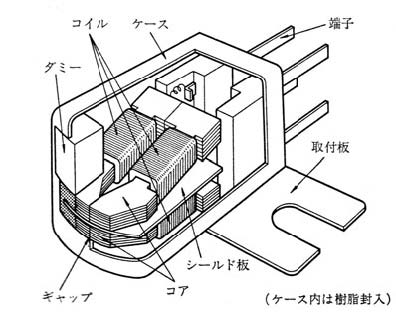

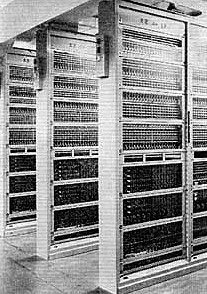

丂僐儞僺儏乕僞偺楌巎偼暷崙偑愴帪拞偵孯梡偵奐敪偟偨俤俶俬俙俠偲偲傕偵巒傑傞丅偙偺婡偼僾儘僌儔儉撪憼宆偺弶崋婡偱偁傞俤俢俽俙俠偵敪揥偟偰偄偔丅

丂擔杮偱偼1956擭偵晉巑僼傿儖儉偱岝楬夝愅梡偵奐敪偝傟偨恀嬻娗幃偺俥倀俰俬俠偑嵟弶偺僐儞僺儏乕僞偲偝傟偰偄傞丅偦偺屻嶃戝傗搶戝偱恀嬻娗幃僐儞僺儏乕僞偺奐敪偑峴傢傟偨偑丄傗偑偰揹婥帋尡強偱僩儔儞僕僗僞幃僐儞僺儏乕僞偺奐敪偑巒傑傝丄俤俿俴 MarkIII傗ETL MarkIV偺幚尰傪尒傞偵摓傞丅偙偺娫丄擔杮撈帺偺敪柧偵側傞僷儔儊僩儘儞慺巕傪巊偭偨僐儞僺儏乕僞傕奐敪偝傟偨丅

丂杮榑暥偱偼丄埲忋偺傛偆側僐儞僺儏乕僞奐敪偺弶婜偺楌巎偑暘偐傝傗偡偔婰弎偝傟偰偄傞丅

僷儔儊僩儘儞丒僐儞僺儏乕僞

僆僼傿僗僐儞僺儏乕僞

嶃戝恀嬻娗寁嶼婡

03 乽僐儞僺儏乕僞奐敪巎奣梫偲帒椏曐懚忬嫷偵偮偄偰

丂亅戞3悽戙偲戞3.5悽戙僐儞僺儏乕僞偍傛傃僗乕僷乕僐儞僺儏乕僞偵偮偄偰亅乿

嶳揷 徍旻丂戞2廤 2002

丂戞俁悽戙偼1964擭偵IBM偑僐儞僺儏乕僞巎忋柤崅偄僔僗僥儉俁俇侽傪敪昞偟偰枌傪奐偗偨丅偙偺僔僗僥儉偼彫宆偐傜戝宆傑偱扨堦偺傾乕僉僥僋僠儍偱幚尰偝傟偰偄偨丅乽僐儞僺儏乕僞A乕僉僥僋僠儍乿偲偄偆梡岅偼IBM偑僔僗僥儉360偵懳偟偰巊梡偟偨傕偺偱偁傞丅

丂偙偺僔僗僥儉偱偼扨堦傾乕僉僥僋僠儍傪幚尰偡傞偨傔偵儅僀僋儘僾儘僌儔儉曽幃傪嵦梡偟偰偄偨丅傑偨丄僴乕僪僂僃傾媄弍偲偟偰偼僴僀僽儕僢僪IC傪梡偄偰偄偨丅

丂戞3.5悽戙偼1970擭偵IBM偑敪昞偟偨僔僗僥儉370偵巒傑傞偑丄庡婰壇偵弶傔偰IC儊儌儕偑嵦梡偝傟偨丅

丂IBM偺偙偺傛偆側摦偒偵屇墳偟偰崙撪婇嬈傕懳墳婡傪奐敪偟偨丅摿偵70擭戙偵擖偭偰偐傜偼NEC-搶幣丄晉巑捠亅擔棫偺傛偆偵婇嬈楢崌傪慻傫偱ACOS僔儕乕僘丄M僔儕乕僘偺奐敪傪悇恑偟偨丅

丂杮榑暥偱偼偦偺傎偐偵僗乕僷乕僐儞僺儏乕僞傗東栿婡側偳偺墳梡僔僗僥儉偵偮偄偰傕怗傟偰偄傞丅

FONTAC

僗乕僷乕僐儞僺儏乕僞

KT僷僀儘僢僩寁嶼婡

04 乽僆僼傿僗僐儞僺儏乕僞偺楌巎挷嵏偲媄弍偺宯摑壔偵娭偡傞挷嵏乿

幮抍朄恖丂忣曬張棟妛夛丂戞3廤 2003

丂崙棫壢妛攷暔娰偑忣曬張棟妛夛偵埾戸偟偰峴偭偨僆僼僐儞偺挷嵏寢壥傪傑偲傔偨曬崘彂偱偁傞丅摨妛夛偱偼庡梫側僐儞僺儏乕僞儊乕僇乕丄戝妛偐傜埾堳傪曞偭偰楌巎摿暿埾堳夛偺拞偵乽僆僼傿僗僐儞僺儏乕僞楌巎挷嵏彫埾堳夛乿傪慻怐偟偰挷嵏偟偨丅

丂抋惗摉帪挻彫宆揹巕寁嶼婡偲徧偝傟偨僆僼僐儞偑搊応偟偨偺偼1960擭戙弶摢偱偁偭偨丅摉帪偺棙梡宍懺偼揱昜敪峴婡丄揹巕夛寁婡丄挻彫宆帠柋梡揹巕寁嶼婡偲偄偭偨傕偺偱偁偭偨丅

丂1970擭戙屻敿偵偼暘嶶張棟媄弍傪摫擖丄枛婜偵偼擔杮岅張棟媄弍偑庢傝擖傟傜傟丄巊偄堈偝偑旘桇揑偵岦忋偟偨丅1980擭戙拞婜偵側傞偲32價僢僩壔偑壜擻偲側傝丄傗偑偰僷僜僐儞偲偺嫞崌缿秱饘o偰僆乕僾儞壔偵摓偭偨丅

丂曬崘彂偱偼偙偺傛偆側楌巎偺拞偵搊応偟偨僆僼僐儞偺拞偱楌巎揑偵拲栚偡傋偒柤婡傪儊乕僇乕暿偵嫇偘偰偄傞丅

TOSBAC-1100E

NEAC僔僗僥儉100

僇僔僆嶌昞寁嶼婡

05 乽揹婥帋尡強偵偍偗傞僩儔儞僕僗僞僐儞僺儏乕僞偺尋媶奐敪偍傛傃帒椏曐懚忬嫷乿

搶嫗揹婡戝妛戝妛堾丂摿擟嫵庼丂嶳揷 徍旻丂戞3廤 2003

丂揹婥帋尡強偼憗偔偐傜僨僕僞儖僐儞僺儏乕僞偺奐敪偵拝庤偟丄1952擭偵儕儗乕傪梡偄偨ETL MarkI傪僷僀儘僢僩儌僨儖偲偟偰帋嶌偟丄偦偺幚梡婡偱偁傞ETL MarkII傪1955擭偵姰惉偟偨丅

丂偦偺屻僩儔儞僕僗僞僐儞僺儏乕僞偺奐敪偵庢傝慻傒丄悽奅弶偺僾儘僌儔儉撪憼幃僩儔儞僕僗僞僐儞僺儏乕僞偱偁傞ETL MarkIII傪1957擭偵奐敪偟偨丅

丂MarkIII偱偼揰愙怗宆偺僩儔儞僕僗僞偱偁偭偨偑丄MarkVI偱偼埨掕搙偺崅偄愙崌宆僩儔儞僕僗僞傪梡偄偨丅偙偺僔儕乕僘偼MarkVI傑偱懕偒丄摨婡偱偼奀奜偺挻崅懍僐儞僺儏乕僞傪椊夗偡傞偲偄偆偙偲傪栚昗偵奐敪偑恑傔傜傟丄1965擭俁寧偵姰惉偟偨丅

丂偙偺挷嵏偱偼丄偙偺僔儕乕僘強墢偺帒椏偺挷嵏傪峴偄丄曐娗偝傟偰偄偨弶婜偺僩儔儞僕僗僞奐敪偵娭傢傞婱廳側帒椏傪摨掕偟丄宯摑壔偟偨丅

ELT MarkIV

婡夿東栿婡乽傗傑偲乿

ETL MarkIII

06 乽僥儗價媄弍巎奣梫偲娭楢帒椏挷嵏乿 媑栰 復晇丂戞4廤 2004

丂悽奅偱嵟弶偵僽儔僂儞娗偵傛傞庴憸傪惉岟偝偣偨偺偼擔杮恖媄弍幰偺崅桍寬師榊偱偁傞偲偄偆丅崅桍偵傛傟偽丄偦傟偼戝惓揤峜曵屼偺擔偱偁偭偨偲偄偆丅悽奅弶偲偄偆偙偲偵偮偄偰偼彅愢偁偭偰丄昁偢偟傕悽奅揑偵堦抳偟偰擣傔傜傟偰偄傞傢偗偱偼側偄偑丄擔杮偑弶婜偺僥儗價奐敪偵偍偄偰悽奅偺嵟愭抂偵偁偭偨偙偲偼帠幚偱偁傞丅尪偵廔傢偭偨1940擭偺僆儕儞僺僢僋搶嫗戝夛偵岦偗偰偐側傝偺傕偺偑奐敪偝傟偰偄偨丅

丂偦偺屻愴憟偵傛傞嬻敀婜偑偁偭偨傕偺偺丄1953擭偵僥儗價曻憲偑奐巒偝傟傞傗丄懡偔偺崙撪儊乕僇乕偑僥儗價奐敪偵偟偺偓傪嶍傝丄悽奅偵攅傪彞偊傞偵摓偭偨丅偙偺傛偆側拞偐傜柤婡僩儕僯僩儘儞摍丄懡偔偺媄弍奐敪偑側偝傟偨丅

弶傔偰巗斕偝傟偨僥儗價

僩儕僯僩儘儞

乽僀乿偺帤

07 乽栴摢椙堦偺婡夿幃戩忋寁嶼婡乽帺摥嶼斦乿偵娭偡傞挷嵏曬崘乿

嶳揷 徍旻丂戞5廤 2005

08 乽揹巕幃戩忋寁嶼婡媄弍敪揥偺宯摑壔挷嵏乿 悾旜 桰婭梇丂戞6廤 2006

09 乽堏摦捠怣抂枛丒実懷揹榖媄弍敪揥偺宯摑壔挷嵏乿 怷搰 岝婭丂戞6廤 2006

丂尰嵼偺悽偺拞偵側偔偰偼側傜側偔側偭偨実懷揹榖丄偦偺婎杮偲側傞柍慄媄弍偵偮偄偰偼丄擔杮偼憗偔偐傜庢傝慻傒丄悽奅揑偵尒偰傕愭摢傪曕傫偱偒偨丅

丂擔業愴憟偺僶儖僠僢僋娡戉寎寕偺嵺偺乽揋娡尒備乿偺僄僺僜乕僪傗敧栘F揷傾儞僥僫偺敪柧側偳偼偙偺帠幚傪暔岅偭偰偄傞丅

丂杮榑暥偱偼丄実懷揹榖偺抂枛懁偵廳揰傪抲偄偰婰弎偟偰偄傞丅実懷揹榖偼柍慄捠怣偺拞偱傕堏摦捠怣偵懏偡傞偑丄偦偺弶傔偼寈嶡柍慄丄撪峲慏敃揹榖側偳偱偁偭偨丅

丂尰嵼偺実懷揹榖偺媄弍偵嬤偔側傞偺偼帺摦幵揹榖偐傜偱偁傞丅摉弶偼懱愊7,000CC丄廳検7kg偱偁偭偨丅偦偺屻擔杮弶偺実懷揹榖偑弌尰偡傞偑丄懱愊500CC丄廳検750g偲丄尰嵼偺偦傟偲斾傋傞偲崱愄偺姶偑偁傞丅

儉乕僶

TYK幃柍慄揹榖

戝嶃枩攷偺実懷揹榖

10 乽岞廜堏摦捠怣僔僗僥儉偺媄弍敪揥偺宯摑壔挷嵏乿 怷搰 岝婭丂戞7廤 2007

丂尰嵼偺悽偺拞偵側偔偰偼側傜側偔側偭偨実懷揹榖丄杮榑暥偱偼実懷揹榖偺婎抧嬊媄弍偵廳揰傪抲偄偰婰弎偟偰偄傞丅

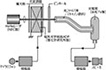

丂寈嶡柍慄丄撪峲慏敃揹榖丄楍幵柍慄傪宱偰帺摦幵揹榖偵摓偭偨堏摦捠怣偼僙儖儔曽幃傪嵦梡偟偰廃攇悢傪桳岠妶梡偡傞媄弍傪奐敪偟偨丅偟偐偟丄傾僫儘僌曽幃偱偼寖憹偡傞壛擖幰悢偵懳墳偱偒側偔側偭偨偙偲偵壛偊丄崅昳幙偺捠怣傊偺巜岦傕偁偭偰戞擇悽戙偺僨僕僞儖壔偵恑傫偱偄偭偨丅

丂偦偺屻丄戞嶰悽戙偵摓偭偰僌儘乕僶儖僒乕價僗偑幚尰偟丄儅儖僠儊僨傿傾捠怣偑壜擻偲側傝僀儞僞乕僱僢僩偲偺恊榓惈偑崅偔側偭偨丅偙傟傜堦楢偺媄弍恑曕偺夁掱偱擔杮偼忢偵悽奅傪儕乕僪偟偰偒偨丅

変偑崙弶偺柍慄揹怣幒

埶嵅旤憲怣強

婎抧嬊傾儞僥僫

11 乽揹巕娗媄弍偺宯摑壔挷嵏乿 壀杮 惓丂戞8廤 2007

12 乽僨僕僞儖X僠儖僇儊儔偺媄弍敪揥偺宯摑壔挷嵏乿 戝愳 尦堦丂戞10廤 2008

13 乽摟夁宆揹巕尠旝嬀媄弍敪揥偺宯摑壔挷嵏乿 彫搰 寶帯丂戞11廤 2008

丂崱傗尨巕侾屄侾屄傪尒傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偨揹巕尠旝嬀偱偁傞偑丄嵟弶偵帋嶌偟偨偺偼僪僀僣偺儖僗僇傪拞怱偲偡傞僌儖乕僾偱偁偭偨丅

丂慡悽奅偱5000枩恖偺巰幰傪弌偟偨偲偄傢傟傞僗儁僀儞晽幾偺偺僂傿儖僗偼偦傟傑偱偺岝妛尠旝嬀偱偼摿掕偱偒偢丄偝傜偵攞棪偺崅偄揹巕尠旝嬀偺奐敪偑婜懸偝傟偰偄偨丅擔杮偼愴慜偐傜暥專傗婣崙棷妛惗偺忣曬傪婎偵奐敪傪恑傔丄廔愴捈屻偵偼俆幮偐傜彜梡婡偑敪攧偝傟偨丅

丂尰嵼偱偼傢偑崙偺揹巕尠旝嬀偺媄弍偼悽奅嵟崅悈弨偵払偟偰偍傝丄偙傟傜傪巊梡偟偨尋媶偵傛傝丄偙傟傕悽奅揑儗儀儖偺僇乕儃儞僫僲僠儏乕僽傗揹巕慄儂儘僌儔僼傿乕偺惉壥傪惗傒弌偟偰偄傞丅

擔杮弶帋嶌偺揹巕尠旝嬀

挻崅埑揹巕尠旝嬀

悈偺僠儍儞僱儖峔憿

14 乽堛椕梡X慄CT媄弍偺宯摑壔挷嵏曬崘乿 暯旜 朏庽丂戞12廤 2008

丂倃慄俠俿偵傛偭偰堛椕恌抐媄弍偼奿抜偵恑曕偟偨丅尰嵼偱偼丄娻偐偦偆偱側偄偐偟偽傜偔條巕傪尒側偗傟偽暘偐傜側偄傎偳偺彫偝側傕偺傑偱専弌偱偒傞偲偄偆丅

丂俠俿偼1968擭偵塸崙偺俤俵俬幮偺僴儞僗僼傿乕儖僪偵傛偭偰敪柧偝傟偨偑丄偙傟偵愭棫偮偙偲20擭丄擔杮偺崅嫶怣師偑倃慄夞揮嶣塭朄偺尋媶偵拝庤偟偰偄偨偙偲偼偁傑傝抦傜傟偰偄側偄丅

丂僴儞僗僼傿乕儖僪偺敪柧埲崀偱偼崅懍楢懕夞揮俠俿丆僿儕僇儖僗僉儍儞偲偄偆丄尰嵼偺俠俿傊偺廳梫側峷專偲側偭偨尋媶傕擔杮敪偺傕偺偱偁傝丄偙偺暘栰偱偺擔杮偺峷專偼戝偒偄丅

丂杮榑暥偱偼俠俿憰抲偺尨棟偐傜巒傑偭偰丄忋婰偺傛偆側庡梫側楌巎揑帠幚傪拞怱偵丄俠俿偺媄弍巎傪傑偲傔偰偄傞丅

擔杮弶偺CT夋憸

崙嶻弶偺摢晹CT

15 乽僼僃儔僀僩媄弍偺宯摑壔乿 堦僲悾 徃丂戞13廤 2009

16 乽僥乕僾儗僐乕僟乕偺媄弍宯摑壔挷嵏乿 孨捤 夒寷丂戞17廤 2012

丂擔杮偺尰戙幮夛偵惗偒傞恖偱丄僥乕僾儗僐乕僟乕偺偍悽榖偵側傜側偐偭偨恖偼偄側偄偱偁傠偆丅偦傟傎偳丄價僕僱僗偵丄嫵堢偵丄庯枴偵僥乕僾儗僐乕僟乕偼寚偐偣側偄傕偺偱偁偭偨丅偁傞帪婜埲崀丄媄弍奐敪偺柺偱傕價僕僱僗偺柺偱傕擔杮儊乕僇乕偑悽奅揑偵廳偒傪側偟偨暘栰偱傕偁傞丅媽偔偼悽奅偵屩傞岎棳僶僀傾僗朄偺敪柧偑偁傝丄80擭戙偵摓偭偰偼丄悽奅拞偺暥壔偵戝偒側塭嬁椡傪梌偊偨柤婡僂僅乕僋儅儞偺憂弌偑偁偭偨丅

丂杮榑暥偱偼丄僆僶儕儞丒僗儈僗偵傛傞帴婥榐壒偺敪柧丄偙傟偵懕偔億乕儖僙儞偺儚僀儎儗僐乕僟乕偺敪柧偵巒傑傞僥乕僾儗僐乕僟乕偺奐敪巎傪丄愴屻偺擔杮儊乕僇乕偺寬摤傪拞怱偵婰弎偟偰偄傞丅

僜僯乕TC-111

儔儈僱乕僩僿僢僪

僂僅乕僋儅儞1崋婡

17 乽價僨僆僇儊儔媄弍偺宯摑壔乿 抾懞 桾晇丂戞18廤 2013

18 乽僼傽僋僔儈儕偺宯摑壔乿 彫愳 杛晇丂戞19廤 2013

19 乽傾僫儘僌僨傿僗僋儗僐乕僪媄弍偺宯摑壔曬崘偲尰懚帒椏偺忬嫷

丂丂丂乣婡夿幃榐壒偐傜揹婥幃榐壒傊丄偦偟偰挿帪娫壔偲僗僥儗僆壔傊乣

乿

寠郪 寬柧丂戞21廤 2014

丂傾僫儘僌僨傿僗僋儗僐乕僪偲偄偆偲丄偼偰偳偺傛偆側傕偺偐丄偲峫偊崬傓岦偒傕偁傞偐傕偟傟側偄丅偮傑傝偼愄夰偐偟偄儗僐乕僪偱偁傞丅俠俢偺弌尰傑偱偼丄帴婥僥乕僾偲暲傇壒妝偺婰榐攠懱偱偁偭偨丅偙偺傛偆側偙偲傪婰弎偡傞昁梫惈偑偁傞偙偲帺懱丄儗僐乕僪偑楌巎偺斵曽偵徚偊嫀傠偆偲偟偰偄傞偙偲傪暔岅傞傕偺偱偁傞丅堦晹偺儅僯傾傪彍偒丄嵟嬤偱偼儗僐乕僪偵愙偡傞恖偼傎偲傫偳偄側偄偱偁傠偆丅

丂杮榑暥偱偼丄僄僕僜儞偵傛傞敪柧偐傜揹婥悂偒崬傒媄弍偺奐敪丄榐壒嵞惗帪娫偺挿帪娫壔丄僗僥儗僆壔偲偄偭偨儗僐乕僪偵娭偡傞媄弍偺敪揥夁掱傪丄嫽枴怺偄僄僺僜乕僪偲嫟偵婰弎偟偰偄傞丅

榅娗僔儕儞僟偲

墌斦儗僐乕僪

儔僢僷宆拁壒婍

柉惗梡億乕僞僽儖墌斦榐壒婡

20 乽LD(儗乕僓僨傿僗僋僔僗僥儉乯偺奐敪丄幚梡壔偵娭偡傞宯摑壔挷嵏乿

徏懞 弮岶丂戞21廤 2014

21 乽僷乕僜僫儖僐儞僺儏乕僞媄弍偺宯摑壔挷嵏乿 嶳揷 徍旻丂戞21廤 2014

22 乽岞廜捠怣栐偵偍偗傞岎姺僔僗僥儉媄弍偺宯摑壔挷嵏乿 愳搰 岾擵彆丂戞22廤 2015

丂崱傗屄恖偑揹榖傪帩偪丄僱僢僩偵彂偒崬傒傪偟丄儂乕儉儁乕僕偱忣曬傪敪怣偡傞帪戙偲側傝丄捠怣偺嵼傝條偼堦愄慜偲斾傋偰戝偒偔曄傢偭偰偒偨丅堦壠偵堦戜偺揹榖傪庢傝晅偗傞偺偵傕挿偔懸偨偝傟傞帪戙傪抦偭偰偄傞傕偺偵偼妘悽偺姶偑偁傞丅杮榑暥偼捠怣僔僗僥儉偵偍偄偰昁梫偲偝傟偰偄偨岎姺婡偵偮偄偰丄偦偺尨棟偲楌巎偵偮偄偰榑偠偰偄傞丅僗僥僢僾丒僶僀丒僗僥僢僾丄僋儘僗僶乕丄傾僫儘僌揹巕岎姺丄僨僕僞儖揹巕岎姺偲恑傫偱偒偨岎姺婡偺媄弍敪揥楌巎偺拞偱丄擔杮恖偑壥偨偟偨婸偐偟偄惉壥偵偮偄偰傕弎傋偰偄傞丅偡側傢偪丄拞搰偺僗僀僢僠儞僌棟榑丄愼扟偺攇宍揱憲棟榑丄廐嶳偺PAM岎姺婡丄挅悾偺僞僀儉僗儘僢僩擖傟懼偊摍偱偁傞丅拞偱傕挅悾偺僞僀儉僗儘僢僩擖傟懼偊偼夋婜揑側敪柧偱偁傝丄婎杮媄弍偲偟偰偦偺屻偺悽奅偺僨僕僞儖揹巕岎姺偺敪揥偺慴傪側偡傕偺偱偁偭偨丅

崙嶻A宍岎姺婡

乮拞栰嬊乯

崙嶻戞堦崋彫嬊梡僋儘僗僶岎姺婡

乮撊栘丒嶰榓嬊乯

D70宍僨傿僕僞儖巗撪岎姺婡

23 乽塼徎僨傿僗僾儗僀敪揥偺宯摑壔挷嵏乿 晲 岹丂嫟摨尋媶曇 戞8廤 2015

丂崱傗捠忢偺惗妶傪憲偭偰偄傟偽丄塼徎僨傿僗僾儗僀傪栚偵偟側偄擔偼堦擔偲偟偰側偄偲尵偭偰傕偄偄偱偁傠偆丅僥儗價丄僷僜僐儞丄僗儅儂偲偄偭偨惢昳偺僨傿僗僾儗僀偼傎偲傫偳塼徎偱偁傞丅杮榑暥偱偼塼徎偺19悽婭枛偺敪尒帪偐傜丄擔杮偺丄摿偵僔儍乕僾偺塼徎偺嵟惙帪偱偁偭偨1995擭偙傠傑偱偺塼徎敪揥偺楌巎傪捛偭偰偄傞丅挊幰偼僔儍乕僾偺塼徎棫偪忋偘帪偵擖幮偟丄堦媄弍幰偲偟偰丄奐敪愑擟幰偲偟偰塼徎帠嬈偺敪揥傪巟偊偰偒偨丅偦傟偩偗偵婰弎偑僔儍乕僾娭楢偺帠崁偵曃偭偨姶偼偁傞丅偟偐偟丄塼徎帠嬈偺婎斦傪側偡媄弍偑壗傕側偄偲偙傠偐傜丄悽奅傪惾姫偡傞帠嬈偵敪揥偝偣偨夁掱偑徻嵶偵婰偝傟偰偄傞丅堦婇嬈偑丄堦偮偺帠嬈傪僛儘偐傜婲偙偟偰堦戝嶻嬈偵傑偱堢偰忋偘傞偵偼丄偳偺傛偆側偙偲傪側偝偹偽側傜側偄偐傪攃埇偡傞偆偊偱婱廳側忣曬傪娷傫偱偄傞丅

Si 僂僃僴傪梡偄偨塼徎僥儗價僂僅僢僠

2014擭搙IEEE

儅僀儖僗僩儞弬

悽奅弶暻妡偗僥儗價

24 乽倃慄娗憰抲偺媄弍偺宯摑壔挷嵏乿 恄屗 朚帯丂戞24廤丂2017

丂寬峃恌抐帪偵嫻晹X慄嶣塭傪庴偗偨偙偲偺側偄曽偼偄側偄偩傠偆丅19悽婭枛丄摉帪惙傫偵峴傢傟偰偄偨恀嬻曻揹偺尋媶偺夁掱偱丄枹抦偺惈幙傪帩偭偨曻幩慄偑儗儞僩僎儞偵傛偭偰敪尒偝傟丄乽X慄乿偲屇偽傟傞傛偆偵側偭偨丅摟夁椡偺偁傞X慄偵傛傞恖懱偺摟帇塮憸偼丄堛椕媄弍偺恑曕偵戝偒側塭嬁傪梌偊丄擔杮偵偍偄偰傕寢妀偺廤抍専恌側偳偵愊嬌揑偵妶梡偝傟傞傛偆偵側傞丅偙偺X慄傪敪惗偝偣傞憰抲偼扨弮側恀嬻娗偐傜巒傑傝丄弌椡丄庻柦丄巊偄堈偝側偳丄惈擻岦忋傪栚巜偟偨奐敪偑懕偗傜傟偨偑丄崅揹埑傪埖偆偩偗偱側偔丄曻幩擻懳嶔偲偄偆埨慡柺偺懳墳偵傕懡婒偵傢偨傞岺晇偑側偝傟丄塣梡柺偵偍偄偰偼擔杮撈帺偺婯奿壔傕寁傜傟偰偒偨丅擔杮偵偍偗傞X慄悰偺媄弍奐敪偺棳傟傪丄堛椕梡搑傪拞怱偵丄嬶懱揑側嶣塭弍幃偺恑曕傕娷傔偰媄弍偺宯摑壔偲偟偰傑偲傔偰偄傞丅

僊僶D宆

摗栘塊媑偺摿嫋

4MHU CT 梡X 慄憰抲

25 乽岝妛尠旝嬀偺媄弍宯摑壔挷嵏乿 挿栰 庡惻丂戞24廤丂2017

丂17悽婭丄墷廈偵偍偄偰朷墦嬀偲尠旝嬀偑敪柧偝傟丄嬤戙壢妛傊偺斷傪戱偔婡婍偲側偭偨丅尠旝嬀偺惈擻傪寛掕偯偗傞偺偼懳暔儗儞僘偱偁傝丄崅攞棪偐偮崅夝憸傪栚巜偟偰丄嵽椏傗儗儞僘峔惉側偳懡偔偺廳梫側夵椙偑懕偗傜傟偨丅19悽婭敿偽偵偼偐側傝崅惈擻偺尠旝嬀偑嶌傜傟傞傛偆偵側傝丄揱愼昦偺尋媶偵偍偄偰懡偔偺昦尨嬠偺敪尒偵廳梫側栶妱傪壥偨偟丄嵶嬠妛丒柶塽妛偺敪揥偵峷專偟偨丅尠旝嬀偼峕屗帪戙拞婜偵擔杮偵揱偊傜傟丄堦晹偺棖妛幰傗暥壔恖偺尋媶丄庯枴側偳偵巊傢傟偨偩偗偱側偔丄偛偔彮悢偩偲巚傢傟傞偑崙撪偱傕嶌傜傟偨丅柧帯偵側傞偲愭抂堛妛偑偄偪憗偔摫擖偝傟丄尠旝嬀傊偺廀梫傕媫懍偵崅傑偭偰偄偭偨丅柧帯偺屻敿偵偼崙嶻偺尠旝嬀偑搊応偡傞偑丄惈擻揑偵偼桝擖昳偵媦偽側偐偭偨丅墷廈丄摿偵僪僀僣偺尠旝嬀傪栚昗偵敪揥偟偰偒偨崙嶻尠旝嬀偵偮偄偰丄懳暔儗儞僘傪拞怱偵媄弍偺宯摑壔傪帋傒偨丅傑偨丄尠旝嬀岝妛宯偺尨棟傗丄奺庬娤嶡朄偺夝愢傕惙傝崬傫偩丅

尰懚偡傞嵟屆偺

崙嶻栘惢尠旝嬀

僆儕儞僷僗 AX80

僆儕儞僷僗 UIS

懳暔儗儞僘峔惉恾

26 乽帪寁媄弍偺宯摑壔挷嵏乿 惵栘 栁丂嫟摨尋媶曇戞10廤丂2017

丂擔杮偼愄偐傜撈帺偺榓帪寁傪惗傒弌偟偰偒偨偑丄嬤戙帪寁嶻嬈偑戝偒偔敪揥偟丄崅偄昡壙傪摼傜傟傞傛偆偵側偭偨偺偼戞擇師悽奅戝愴屻偺偙偲偱偁傞丅埑搢揑偵愭峴偟偰偄偨僗僀僗偺帪寁嶻嬈偵捛偄偮偒捛墇偡偙偲傪栚昗偵丄廔愴捈屻偐傜杮奿揑側帪寁嶻嬈偺妶桇偑巒傑傞丅婎姴晹昳偺崙嶻壔丄撈帺愝寁偵傛傞婡夿幃榬帪寁奐敪側偳幚愌傪愊傒忋偘丄僗僀僗偵尐傪暲傋摼傞惈擻丄昳幙傪払惉偱偒傞傑偱偵媄弍傪岦忋偝偣偰偄偭偨丅1964擭偺搶嫗僆儕儞僺僢僋偱偼丄崙撪儊乕僇乕偑岞幃帪寁偵嵦梡偝傟丄悽奅揑側昡壙傪摼傞傛偆偵側偭偨丅偙偺崰丄僋僆乕僣帪寁傊偺娭怱偑崅傑傝丄榬帪寁偺僋僆乕僣壔傪栚巜偟偨奐敪嫞憟偑寖壔偟偨偑丄1969擭僙僀僐乕偑悽奅弶偺僋僆乕僣榬帪寁傪搊応偝偣丄媄弍椡傪戝偄偵傾僺乕儖偟偨丅僋僆乕僣媄弍偱偺愭峴偲媄弍奐敪偺宲懕偵傛偭偰丄擔杮偺帪寁嶻嬈偼悽奅偺帪寁巗応傪惾姫偡傞傑偱偵側偭偨偑丄杮曬崘彂偱偼偙偺僋僆乕僣榬帪寁偺恑曕傪拞怱偵丄媄弍偺宯摑壔偲偟偰傑偲傔偨丅

儅乕儀儖偺奜娤

悈徎怳摦巕偺捿傝峔憿

僋僆乕僣傾僗僩儘儞35SQ

27 乽僐儞僷僋僩僨傿僗僋(CD)偺奐敪丄幚梡壔媄弍宯摑壔挷嵏乿丂 堜嫶丂岶晇丂戞25廤丂2018

丂19悽婭枛偵僄僕僜儞偵傛傝敪柧偝傟偨拁壒婡偼儀儖儕僫乕偵傛傞墌斦宆偵恑壔偟丄儗僐乕僪偲偄偆宍偱嵞惗壒妝偲偄偆暥壔丒嶻嬈傪憂惗偟偨丅壒妝攠懱偲偟偰偺儗僐乕僪偼栺25擭偛偲偵怴偨側媄弍偑摫擖偝傟丄崅壒幙丄挿帪娫偺LP偲偄偆宍幃偵傑偱恑壔偟偰壒妝嶻嬈偺敪揥傪傕偨傜偟偨丅僐儞僷僋僩僨傿僗僋乮CD乯偼1982擭偵僨僕僞儖媄弍傪墳梡偟丄廬棃偺LP傪椊夗偡傞惈擻傪帩偮攠懱偲偟偰搊応偟偨丅CD偼僨僕僞儖僆乕僨傿僆傪恎嬤側傕偺偲偟丄桪傟偨壒妝攠懱偲偟偰擣抦偝傟傑偨偨偔娫偵LP傪抲偒懼偊丄壒妝嶻嬈偼怴偨側敪揥偺帪婜傪寎偊偨丅僨僕僞儖僆乕僨傿僆偺婰榐攠懱偲偟偰奐敪偝傟偨CD偼丄僨僕僞儖僨乕僞偺曐懚攠懱偲偟偰僐儞僺儏乕僞媄弍偲偺恊榓惈偑傛偔丄CD-ROM偲偄偆宍偱PC偺敪払偲摨婜偟偰梡搑傪峀偘偰偄偭偨丅杮曬崘彂偼偙偺CD偺奐敪偲墳梡媄弍偺揥奐偵偮偄偰丄僆乕僨傿僆椞堟偵尷傜偢懡妏揑偵榑偠偰偄傞丅

CDP-101

CD娭楢偺庡側婯奿彂

CD偲CD-R

僨傿僗僋偺峔憿

28 乽愇塸宯岝僼傽僀僶媄弍敪揥偺宯摑壔挷嵏乿 壨撪丂惓晇丂戞25廤丂2018

丂尰戙偱偼屄恖娫偱傕戝検偺忣曬偺棳捠偑摉偨傝慜偺傛偆偵巊傢傟偰偍傝丄捠怣媄弍偑嵟廳梫側幮夛僀儞僼儔偲偟偰敪揥傪懕偗偰偄傞丅斾妑揑嵟嬤傑偱捠怣僀儞僼儔偲偄偊偽揹榖傗曻憲偵傛傞傾僫儘僌揱憲偑傎偲傫偳偱偁偭偨偑丄僨僕僞儖媄弍偲IT媄弍偺恑曕偵傛偭偰堦婥偵僨僕僞儖僨乕僞偑憹偊丄巜悢娭悢揑側捠怣検偺憹壛偑懕偄偰偄傞丅崅懍丒戝梕検偺捠怣偵巊傢傟傞媄弍偼暋悢偺曽幃偑奐敪丒専摙偝傟偰偄偨傕偺偺丄岝僼傽僀僶捠怣偼弶婜偵偼桳朷帇偝傟偰偄側偐偭偨丅岝僼傽僀僶捠怣偺婎杮梫慺偼岝僼傽僀僶偲敪岝丒庴岝慺巕偱偁傞偑丄杮峞偱偼媶嬌偺揱憲攠懱偲峫偊傜傟偰偄傞愇塸宯岝僼傽僀僶偺奐敪傪拞怱偵丄岝僼傽僀僶捠怣僔僗僥儉偺敪揥宱堒傪弎傋丄嵟怴偺忣曬捠怣媄弍傊偺墳梡偵偮偄偰傕榑偠偰偄傞丅

搶岺戝

乽岝僼傽僀僶捠怣乿幚尡

VAD朄偺奣擮恾

NTT尰応帋尡

乮FR-1乯柾條

29 乽35mm彫宆惛枾僇儊儔偺宯摑壔挷嵏乿 嶰塝丂峃徎丂戞25廤丂2018

丂幨恀偺楌巎偼偐側傝屆偔丄嬧墫幨恀偺敪柧偼19悽婭偺弶摢偵傑偱偝偐偺傏傞丅弶婜偺僇儊儔偼栘惢鉃懱偺戝偒偔廳偄傕偺偱偁偭偨偑丄姶岝懱偺恑曕偵敽偭偰彊乆偵彫宆壔偼恑傫偱偄偭偨丅20悽婭弶傔偵僆僗僇乕丒僶儖僫僢僋偑塮夋梡僼傿儖儉傪巊偭偨嬥懏鉃懱偺彫宆僇儊儔傪帋嶌偡傞丅戞堦師戝愴屻丄晄嫷壓偺僪僀僣偵偍偄偰惢昳壔偝傟偨偙偺僇儊儔偑乽儔僀僇乿偱偁傝丄嬤戙揑側彫宆惛枾僇儊儔偺弌敪揰偲側偭偨丅桪傟偨岝妛媄弍偲惛枾婡夿媄弍偵巟偊傜傟丄僪僀僣偼偙偺屻僇儊儔墹崙偲偟偰悽奅偵孨椪偡傞丅戞擇師悽奅戝愴偺屻丄1954擭偵乽儔僀僇M3乿偲偄偆夋婜揑側婡庬偑搊応偟丄儔僀僇傪捛偄偐偗偰偒偨擔杮偺僇儊儔儊乕僇偼曽恓偺曄峏傪敆傜傟乽堦娽儗僼乿偺奐敪偵懬傪愗偭偨偑丄朷墦嶣塭傗愙幨側偳旐幨懱偺椞堟偑峀偑傞斀柺丄懡偔偺寚揰傕帩偮曽幃偱偁偭偨丅偙偺庛揰傪崕暈偡傞愊嬌揑側媄弍奐敪偑憈岟偟丄擔杮偼悢擭偺偆偪偵僪僀僣傪捛偄墇偟丄僇儊儔戝崙傊偺摴傪妋偐側傕偺偵偟偨丅杮峞偱偼堦娽儗僼偵帄傞擔杮偺僇儊儔奐敪偺楌巎傪怳傝曉傞偲偲傕偵丄奺庬偺帺摦壔側偳宲懕揑偵峴傢傟偨媄弍奐敪偵偮偄偰榑偠偰偄傞丅

儔僀僇Ⅰ(A)宆

僯僐儞F

僯僐儞F偺

儈儔乕婡峔

30 乽僋儘僢僋媄弍偺宯摑壔挷嵏乿 楅栘丂揘榊丂嫟摨尋媶曇丂戞12廤丂2019

丂帪寁偼扤偵偲偭偰傕撻愼傒怺偄婡夿偱偁傞偑丄摦嶌偡傞巔惃傪慖偽偢実懷偡傞偙偲傪栚揑偲偟偨乽僂僅僢僠乿偲丄堦掕偺巔惃偱巊傢傟傞乽僋儘僢僋乿偵暘椶偱偒傞丅杮曬崘彂偼乽僋儘僢僋乿偵拲栚偟丄偦偺媄弍敪揥偵偮偄偰楌巎傪摜傑偊偮偮傑偲傔偨傕偺偱偁傞丅

丂拞悽儓乕儘僢僷偱偼丄拫栭偺寛傑偭偨帪崗偵婩傝傪曺偘傞昁梫偐傜丄13乣14悽婭崰偵帪崗傪抦傜偣傞憰抲偲偟偰婡夿幃帪寁偑弌尰偟偨丅摉帪偺帪寁偵暥帤斦偼側偔丄婩傝偺帪崗偵側傞偲忇傪柭傜偟偰抦傜偣傞偲偄偆傕偺偱偁偭偨丅偦偺屻巗柉幮夛偑敪払偟偰偔傞偵廬偄丄乽帪娫乿偺壙抣偑崅偔擣幆偝傟傞傛偆偵側傝丄婡夿幃帪寁偺昁梫惈偑崅傑偭偰偄偭偨丅幮夛慡懱偺帪崗偑廳梫側僀儞僼儔偵側傞偵偮傟丄僋儘僢僋偺惛搙傊偺梫媮偼傑偡傑偡崅偔側傝丄婡夿揑側巇慻傒偐傜揹巕幃傊偲恑壔偟丄僋僆乕僣壔傗揹攇帪寁傊偲敪払偟偰偄偭偨丅偙偺傛偆側媄弍奐敪偺棳傟傪捛偆偲摨帪偵丄扨側傞惛搙捛媦偵尷傜偢丄僋儘僢僋偵偍偗傞條乆側彜昳奐敪偵偮偄偰傕夝愢傪偟偰偄傞丅

弶婜婡夿幃帪寁

揹攇僋儘僢僋

桰媣

31 乽揹巕妝婍偺媄弍敪揥偺宯摑壔挷嵏乿 杒岥丂擇楴丂戞26廤丂2019

丂壒傪憈偱傞妝婍偺楌巎偼懢屆偺愄偵巒傑傝丄暥柧偺敪払偵敽偭偰丄扨弮側傕偺偐傜傛傝暋嶨側壒怓傪弌偣傞偺傕偺傊偲恑壔偟丄條乆側惛岻側妝婍偵傛傞懡嵤側壒妝昞尰傪幚尰偟偰偒偨偲偄偊傛偆丅20悽婭偵側偭偰恀嬻娗偑敪柧偝傟丄揹巕夞楬偵傛傞敪怣婍偑嶌傝弌偡壒偺崅偝傗壒検傪僐儞僩儘乕儖偡傞偙偲偑丄揹巕妝婍偺弌敪揰偵側偭偨偲懆偊傞偙偲偑偱偒傞丅怴偟偄壒妝昞尰傪媮傔傞壒妝壠偺堄巙偑丄廬棃偺傾僐乕僗僥傿僢僋側妝婍偱偼晄壜擻偩偭偨慡偔怴偟偄壒傪揹巕妝婍偵傛偭偰嶌傝弌偟丄傛傝朙偐側壒妝昞尰傪幚尰偟偰偄偭偨偺偱偁傞丅杮曬崘偱偼揹巕妝婍偺抋惗偐傜丄庡側揹巕妝婍偺敪揥偺楌巎丄偝傜偵僨僕僞儖媄弍偺敪揥偵傛傞揹巕妝婍偺曄壔偲彨棃憸偵偮偄偰弎傋偰偄傞丅傑偨揹巕妝婍偺敪壒偺尨棟偲媄弍敪払偵偮偄偰傕夝愢傪壛偊偨丅偝傜偵廳梫側帇揰偲偟偰丄揹巕妝婍偺敪揥偵懡偔偺塭嬁傪梌偊偨傾乕僥傿僗僩偲偺娭楢偵偮偄偰傕怗傟偰偄傞丅

僥儖儈儞

儌乕僌丒僔儞僙僒僀僓乕

僄儗僋僩乕儞D-1

32 乽DVD媄弍偺宯摑壔挷嵏乿 嶳揷丂彯巙丂戞27廤丂2019

丂僷僢働乕僕儊僨傿傾偺楌巎偼僆乕僨傿僆梡偺傾僫儘僌儗僐乕僪偵巒傑傝丄懡偔偺媄弍奐敪偵傛偭偰恑壔偟偰棃偨丅1982擭偵偼岝僨傿僗僋媄弍傪梡偄偰丄崅壒幙偺僨僕僞儖僆乕僨傿僆傪恎嬤偵偟偨CD偑搊応偟偨丅價僨僆偺暘栰偱偼1970 擭戙偺敿偽偵搊応偟偨壠掚梡VTR偑丄杮奿揑側晛媦偺巒傑傝偱偁偭偨偑丄壠掚偱偺塮夋娪徿偑峀偑傝丄僥儗價偺惈擻傗曻憲偺幙偑岦忋偟偰偔傞偵廬偄丄傾僫儘僌曽幃偺壠掚梡VTR偺夋幙丒壒幙傊偺晄枮偑戝偒偔側偭偰偄偭偨丅僨僕僞儖媄弍傪墳梡偟丄CD偲摨偠傛偆側岝僨傿僗僋偲偟偰夋婜揑側價僨僆偺僷僢働乕僕儊僨傿傾傪栚巜偟偰奐敪偝傟偨偺偑DVD偱偁傞丅DVD偺奐敪偵偍偄偰偼丄僐儞僥儞僣傪採嫙偡傞懁丄偡側傢偪僜僼僩僒僀僪偐傜偺梫媮偑採帵偝傟丄幚尰偡傞偨傔偺媄弍奐敪偑偦傟偵増偭偰恑傔傜傟傞偲偄偆丄廬棃偲偼堎側傞夁掱傪偨偳偭偨丅杮曬崘彂偱偼DVD偺巇條偑屌傑傞傑偱偺宱堒傗丄僼僅乕儅僢僩偺嶌惉側偳偵偮偄偰昅幰偺娤揰偐傜夝愢傪帋傒偨丅傑偨丄僨傿僗僋惢憿丄僉乕僨僶僀僗奐敪丄彜昳奐敪側偳DVD慡懱偺媄弍奐敪偺棳傟偵偮偄偰傕媄弍偺宯摑壔偲偟偰傑偲傔偨丅

MPEG2僄儞僐乕僟僔僗僥儉

岝僺僢僋傾僢僾

DVD僾儗乕儎乕 堦崋婡

33 乽MIDI偵娭偡傞媄弍宯摑壔挷嵏乿 堜搚丂廏庽丂戞28廤丂2019

丂20悽婜弶摢偵搊応偟偨揹巕妝婍偼僄儗僋僩儘僯僋僗偺媫懍側敪揥偵敽偭偰條乆側恑壔傪悑偘丄摿偵僔儞僙僒僀僓乕偼崱傑偱偵側偐偭偨壒傪惗惉偡傞憰抲偲偟偰丄怴偟偄壒妝偺憂惗偵戝偒側巋寖傪傕偨傜偟偨丅堦曽丄婡庬偛偲偺屳姺惈摍偼峫椂偝傟偰偍傜偢巊偄曽偼擄偟偐偭偨丅揹巕妝婍偺巊偄曽傪傛傝娙扨偵偟丄壒妝昞尰偺壜擻惈傪峀偘偨偄偲偄偆巚偄偐傜丄摑堦婯奿傪嶌傠偆偲偄偆摦偒偑惗偠偰棃偨丅偙偆偟偰揹巕妝婍摨巑傪宷偖婯奿偲偟偰1983擭偵惂掕偝傟偨偺偑MIDI(Music Instrument Digital Interface)偱偁傞丅壒偺崅偝傗挿偝傪婰偟妝嬋傪揱偊傞傕偺偲偟偰偼巻攠懱偺妝晥偑偁傞偑丄MIDI婯奿偼揹巕妝晥偲偄偊傞傕偺偱偁傝丄扨偵妝婍摨巑傪宷偖偩偗偱偼側偔丄妝嬋偺曐懚丄棳捠丄嶌嬋側偳偵墳梡偑峀偑偭偰偄偭偨丅杮曬崘偱偼MIDI偺惂掕偵帄傞宱堒偲僼僅乕儅僢僩偵偮偄偰媄弍偺宯摑壔偲偟偰傑偲傔丄捠怣僇儔僆働側偳MIDI偺墳梡偵傛偭偰憂弌偝傟偨暘栰偵偮偄偰傕夝愢偟偰偄傞丅

NAMM僔儑乕偱偺MIDI愙懕僥僗僩

MIDI 1.0 婯奿彂

DTM僷僢働乕僕

34 C僥乕僾媄弍偺宯摑壔挷嵏乿 惸摗丂恀擇丂戞29廤丂2020

丂帴婥僥乕僾偼VHS僥乕僾傗僐儞僷僋僩僇僙僢僩側偳丄撻愼傒怺偄攠懱偲偟偰挿偄娫壒妝傗塮憸乮AV僐儞僥儞僣乯偺婰榐偵巊傢傟偰偒偨丅帴婥僥乕僾偵傛傞壒惡婰榐偼1920擭戙偵幚尰偝傟丄1950擭崰偐傜杮奿揑側晛媦偑巒傑傝丄偦偺屻50擭埲忋偵傢偨偭偰AV偺婰榐攠懱偲偟偰妶桇偟偨偑丄21悽婭偵側傞捈慜崰偐傜岝僨傿僗僋丄僴乕僪僨傿僗僋傗敿摫懱偵偦偺嵗傪忳偭偰偄偭偨丅堦曽丄帴婥僥乕僾僔僗僥儉偼僐儞僺儏乕僞偺阾柧婜偐傜僨乕僞婰榐攠懱偲偟偰巊傢傟懕偗偰偍傝丄崅婰榐枾搙壔傗崅懍壔偺媄弍奐敪偼宲懕偝傟偰丄嬤擭偺傾乕僇僀僽僨乕僞検偺媫憹偵懳墳偟偰偒偨丅杮曬崘彂偱偼帴惈懱傗惢憿僔僗僥儉側偳丄変偑崙偑愭摫偟帴婥僥乕僾恑壔偺妀偵側偭偨媄弍偺夝愢偲宯摑壔傪懡妏揑偵傑偲傔偨丅

壠掚梡價僨僆

LTO7 偺僥乕僾偲僪儔僀僽

Ba僼僃儔僀僩偺悅捈攝岦

35 憤瀸^岝僨傿僗僋媄弍偺宯摑壔挷嵏乿 晲揷丂棫丂戞29廤丂2020

丂1970擭崰偐傜杮奿壔偟偨乽奊偺弌傞儗僐乕僪乿偺奐敪偼丄嵟弶丄婡夿幃撉弌偟曽幃偐傜巒傑偭偨偑丄儗乕僓乕岝偵傛傞撉弌偟曽幃偑幚尰偝傟丄偦偺屻偺岝僨傿僗僋敪揥偺婎斦偑妋棫偝傟偰偄偭偨丅偦偺屻丄嵞惗愱梡偺CD傗DVD偺嫽棽偼廃抦偺捠傝偩偑丄僷僜僐儞摍偱婰榐嵞惗偑壜擻側岝僨傿僗僋偲偟偰傕丄MO曽幃丄憡曄壔曽幃丄怓慺宆側偳庬乆偺媄弍偑奐敪幚梡壔偝傟偰偄偭偨丅偙傟傜岝僨傿僗僋偺奐敪偵偍偄偰丄庡梫媄弍偺幚尰偵廳梫側栶妱傪壥偨偟偨偺偑変偑崙偺尋媶幰丄媄弍幰偱偁傝丄婯奿偺崙嵺昗弨壔偵傕戝偒側峷專傪壥偨偟偨偺偱偁傞丅杮曬崘偱偼丄岝僨傿僗僋僔僗僥儉偺奐敪偺宱堒傪媄弍偺宯摑壔偲偟偰懆偊丄帠嬈偲偟偰偺摦岦偲偲傕偵媄弍巎偲偟偰傑偲傔偰傒偨丅

乽墌宍奐岥摿嫋乿偺柾幃恾

ISO9171 宆130mm 岝僨傿僗僋僇乕僩儕僢僕

庻柦壛懍屻偺岝僨傿僗僋寚娮偺堦椺

36 d榖婡媄弍偺宯摑壔挷嵏乿 戝夑丂庻榊丂戞30廤丂2021

丂傢偑崙偺揹榖婡偼暷崙偱僌儔僴儉丒儀儖偑揹榖婡傪敪柧偟偨梻擭偺1877擭埲棃偺楌巎傪崗傫偱偄傞偑丄偦偺媄弍偼掽怣徣偵戙昞偝傟傞惌晎婡娭偺庡摫偱敪揥偝傟偨偙偲偑彅奜崙偲偼堎側傞摿挜偱偁傞丅1950擭戙偐傜偼岞嫟婇嬈懱偺揹揹岞幮偑嫤椡儊乕僇偲偲傕偵媄弍奐敪傪恑傔悽奅桳悢偺崅惈擻偺揹榖婡傪幚梡壔偟偰偒偨丅1985擭偺揹榖抂枛偺帺桼壔屻偼懡偔偺儊乕僇偑撈帺偺彜昳傪幚梡壔偟1990擭戙埲屻偺実懷揹榖婡偺帪戙傊偲摫偄偰偄偭偨丅杮曬崘彂偱偼偙偆偟偨傢偑崙偺揹榖婡偺尋媶幚梡壔偺棳傟偺偆偪阾柧婜偐傜1990擭崰傑偱丄摿偵揹揹岞幮偑尋媶幚梡壔傪庡摫偟偰傢偑崙撈帺偺揹榖婡媄弍偑戝偒偔奐壴偟偨廔愴捈屻偐傜揹榖抂枛奐曻傑偱偺帪婜偵廳揰傪抲偄偰傑偲傔偨丅

僈儚乕儀儖揹榖婡乮1890擭乯

600宍揹榖婡

800P揹巕壔揹榖婡乽僴僂僨傿乿僨傿僗僾儗僀晅

37 t儘僢僺乕僨傿僗僋偲僪儔僀僽偺媄弍偲價僕僱僗敪揥偺宯摑壔挷嵏乿 壝杮丂廏擭丂嫟摨尋媶曇戞14廤丂2021

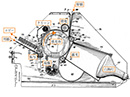

丂僼儘僢僺乕僨傿僗僋乮FD乯偼1967擭偵IBM偵偍偄偰奐敪偑巒傑傝撉傒彂偒壜擻側8僀儞僠FD偲僪儔僀僽乮FDD乯偑摫擖偝傟偨偑丄1970擭戙偐傜晛媦偟巒傔偨儚乕僾儘丄僷僜僐儞偵偲偭偰8僀儞僠FD偲FDD偼崅壙偱僒僀僘傕戝偒偡偓偨丅偙偺傛偆側忬嫷壓偱1980擭偵僜僯乕偑敪昞偟偨3.5僀儞僠FD偲FDD偼巊偄彑庤偑奺抜偵桪傟偰偄傞偙偲傪昡壙偝傟1980擭戙偵HP丄Apple丄IBM偵師乆偲嵦梡偝傟悽奅昗弨偵側偭偨丅偙傟偼擔杮儊乕僇乕偺採埬偑悽奅昗弨偲側偭偨弶傔偰偺働乕僗偱夋婜揑側弌棃帠偱偁偭偨丅杮曬崘彂偱偼FD媦傃FDD偺恑壔丄3.5僀儞僠FD丄FDD偺媄弍偺徻嵶偲價僕僱僗奐戱傗丄悽奅昗弨偲側偭偰偄偭偨宱堒媦傃戝梕検壔傊偺庢傝慻傒側偳偵偮偄偰弎傋傞丅

8僀儞僠FD丄5.25僀儞僠FD丄3.5僀儞僠MFD

3.5僀儞僠MFDD

弶戙Macintosh

38 鍖^塮憸昞帵憰抲敪揥偺宯摑壔挷嵏乿 尨丂慞堦榊丂戞31廤丂2022

丂戝宆塮憸昞帵憰抲僆乕儘儔價僕儑儞偼丄1980擭偵暷崙偺僪僕儍乕僗僞僕傾儉偵愝抲偝傟抋惗偟偨丅尰嵼偱偼壆撪奜偺嫞媄応偼傕偪傠傫奨拞傗峀応側偳偺岞嫟偺応偵偍偄偰塮憸傪捠偠偰恖乆偵嫟捠偺忣曬傪揱偊傞庤抜偲偟偰峀偔晛媦偟偰偄傞丅杮曬崘彂偼戝宆塮憸昞帵憰抲偺抋惗偲敪揥丄偦偟偰尰嵼偵帄傞媄弍傪宯摑揑偵傑偲傔偨傕偺偱偁傞丅宯摑壔偱偼僆乕儘儔價僕儑儞抋惗慜偺愭峴媄弍傗丄媄弍揑攚宨偲偟偰偺奺庬暯柺僨傿僗僾儗僀偺媄弍摦岦傪惍棟偟戝宆塮憸昞帵憰抲偲偺娭學傪挷嵏偟偨丅偝傜偵戝宆塮憸昞帵憰抲偑戞堦悽戙丄戞擇悽戙丄偦偟偰尰嵼偺戞嶰悽戙傊偲敪揥偟偨宱堒傪徯夘偟丄師偺悽戙傪栚巜偟偰挧愴偟偨媄弍奐敪傪婎偵僀僲儀乕僔儑儞偵偮偄偰峫偊偰偄傞丅

僆乕儘儔價僕儑儞弶崋婡偵巊傢傟偨岝尮娗

僪僕儍乕僗僞僕傾儉偵愝抲偝傟偨僆乕儘儔價僕儑儞乮1980擭乯

戞擇悽戙僆乕儘儔價僕儑儞壆奜崅婸搙宆昞帵儐僯僢僩

39 蕥@偺媄弍宯摑壔挷嵏乿 暯憅丂峗帯丂戞31廤丂2022

丂暋幨媄弍偺庡棳偱偁傞揹巕幨恀偼1938擭偵暷崙偱僇乕儖僜儞偵傛傝敪柧偝傟愴屻偵僛儘僢僋僗幮偱彜昳壔偝傟偨丅擔杮偱偼1970擭偐傜偺25擭娫偵嬌傔偰懡嵤側媄弍奐敪偑峴傢傟偨丅庡梫側婇嬈偼僇儊儔惢憿嬈偱傕偁傝丄暥彂暋幨偺暥帤嵞尰偩偗偱側偔幨恀夋幙偺嵞尰偵傕椡傪拲偄偩丅傑偨彫宆丒寉検壔丄掅僐僗僩壔偺愝寁偑忋庤偔枺椡揑側奜娤偺彜昳偵巇忋偘傞偙偲偑偱偒偨丅偦偺寢壥丄1970擭崰偺擔杮惢暋幨婡偼惈擻偺妱偵戝宆偱崅壙偱偁偭偨偑丄崅懍丒崅婡擻壔偡傞偲嫟偵彫宆丄寉検丄掅壙奿壔偑側偝傟20擭屻偺1990擭偵偼廳検偱1/8丄壙奿偱1/4偲側偭偨丅 杮曬崘彂偱偼暋幨媄弍偺敪柧偲阾柧婜傪宱偰揹巕幨恀傪梡偄傞暋幨婡偵帄傞惢昳偲媄弍傪挷嵏偟丄挊幰偺壙抣娤偵婎偯偒宯摑揑偵弎傋偨丅

僕傾僝姶岝巻傪梡偄偨暋幨婡儕僐僺乕101乮1955擭乯

僇乕儖僜儞敪柧偺揹巕幨恀丒娫愙姡幃暋幨婡

僋儔儉僔僃儖夝曻忬懺偺儕僐乕FT6080

40 枛寖g儔儞僕僗僞梡摟柧巁壔暔敿摫懱嵽椏偺宯摑壔挷嵏乿 楅栘丂恀擵丂戞32廤丂2023

丂敄宆戝夋柺偺塼徎傗桳婡EL偺僨傿僗僾儗僀傪嬱摦偡傞敄枌僩儔儞僕僗僞梡敿摫懱偼丄嬤擭丄傾儌儖僼傽僗僔儕僐儞偐傜IGZO偲屇偽傟傞巁壔暔敿摫懱嵽椏偵抲偒姺傢傝偮偮偁傞丅杮曬崘彂偱偼ITO嵽椏傗懡尦宯摟柧摫揹惈巁壔暔偺尋媶奐敪傪抂弿偲偟偰丄搶岺戝嫵庼偺嵶栰廏梇偑1990擭戙敿偽偐傜挧愴偟偰偒偨怴偟偄巁壔暔敿摫懱孮偺憂惢偍傛傃庒庤尋媶幰偺幚尡寢壥偐傜摫偒弌偝傟偨乽嶌嬈壖愢乿偺峔抸偵偮偄偰峫嶡偡傞丅偝傜偵巁壔暔敄枌偺僄僺僞僉僔儍儖扨寢徎壔媄弍拁愊偲暲峴偟偰丄暔幙偲偟偰偼懳嬌偵埵抲偡傞乽傾儌儖僼傽僗乿偱傕乽寢徎乿偲懟怓側偄婡擻偑晩梌偱偒傞偲偄偆戝偒側敪尒丒敪柧偵帄偭偨宱堒傪丄婇嬈偲偺嫟摨尋媶傗僾儘僕僃僋僩儊儞僶乕屄乆偺尋媶妶摦傕娷傔丄嵶栰傜偵傛傞乽IGZO宯巁壔暔敿摫懱嵽椏乿憂惢偺尮棳傪昍夝偔丅

摟柧傾儌儖僼傽僗巁壔暔敿摫懱嵽椏a-IGZO傪嶻傫偩嵶栰尋媶幒PLD憰抲

僼儗僉僔僽儖側摟柧傾儌儖僼傽僗巁壔暔敄枌僩儔儞僕僗僞

巁壔暔敿摫懱僩儔儞僕僗僞偑搵嵹偝傟偨偲巚傢傟傞惢昳孮

41 憮鄬鰪O柍慄捠怣偵偍偗傞傾儞僥僫媄弍偺宯摑壔挷嵏乿 杧丂弐榓丂戞32廤丂2023

丂杮曬崘彂偱偼崙撪岞廜柍慄捠怣偲偟偰幚梡壔偝傟偨屌掕柍慄捠怣丄崙撪塹惎捠怣媦傃岞廜堏摦捠怣偲偦傟偵梡偄傜傟偨傾儞僥僫偲偺娭傢傝偵偮偄偰宯摑壔挷嵏傪峴偭偨丅摿偵崙撪岞廜柍慄捠怣偱梡偄傞廃攇悢偵拝栚偟偰丄岞廜柍慄捠怣偵揔梡壜擻側廃攇悢偲傾儞僥僫偲偺娭學傪柧傜偐偵偟偨丅偝傜偵岞廜柍慄捠怣偺幚梡壔偵偍偄偰尋媶奐敪偝傟偨傾儞僥僫偺崅惈擻壔媄弍偲岞廜柍慄捠怣偺曄慗偲偺娭傢傝偵偮偄偰傪傑偲傔偨丅岞廜柍慄捠怣梡傾儞僥僫偺愝寁偵嵺偟偰偼奺乆偺柍慄捠怣僔僗僥儉偵揔偟偨傾儞僥僫宍幃偑懚嵼偟丄傾儞僥僫屌桳偺摿惈傪妶偐偟偨嵟揔壔偑恾傜傟偰偄傞丅偦偺寢壥丄奺乆偺柍慄捠怣僔僗僥儉偺崅搙壔偵墳偠偰丄崅惈擻壔偍傛傃崅婡擻壔偺偨傔偺戩墇偟偨傾儞僥僫媄弍偑妋棫偝傟偰偒偨偙偲傪弎傋傞丅

弶婜偺屌掕儅僀僋儘攇捠怣拞宲梡僷僗儗儞僌僗傾儞僥僫乮1954擭幚梡壔乯

弶婜偺捠怣幚尡塹惎CS塹惎搵嵹傾儞僥僫乮1977擭乯

揝搩偵搵嵹偝傟偨実懷揹榖僒乕價僗偺偨傔偺柍慄婎抧嬊傾儞僥僫