「」 に対する検索結果 : 26649件

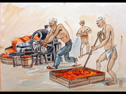

漫画家:藤原せいけん氏によって描かれた、当社の前身「光明社」時代の塗料製法の漫画の内の第12図 「ペンキ練り合わせ作業」。 明治14年から末頃まで、鍬で顔料と油を捏ね合わせました。また当時のロールミルはフレームだけが鉄製の手廻し式でした。、明治30年以後は石油エンジンを使いましたが、多量につくる白以外は相変わらす手廻しでした 年代:1940

情報所有館 : 日本ペイント 歴史館 ![]()

漫画家:藤原せいけん氏によって描かれた、当社の前身「光明社」時代の塗料製法の漫画の内の第13図 「ペンキの溶解と濾過作業」。 明治14年から末までの光景です。3石入りの大樽に30貫分を溶解し、5人一組となって棒で攪拌しました。布で作った濾器に杓で入れて漉し、4斗樽に入れました。当時の作業員は好きな格好をしていたようです 年代:1940

情報所有館 : 日本ペイント 歴史館 ![]()

明治中期まで、塗料は薬種商や絵具染料商・船具商でわずかに扱われていましたが、次第に需要が増し、明治末には全国で25店に増加しました。塗料商であることを明示するため、各店店頭に飾られた木製の特約販売店表示看板です。年代:1927

情報所有館 : 日本ペイント 歴史館 ![]()

第4回内国勧業博覧会が明治28年(1895年)京都で開催されました。出品した当社の塗料が高く評価されて、日本銀行総裁から銀杯1組を賜ったことを記念として作られた金庫で、昭和54年頃まで使われていました。鍵穴蓋に「菊の御紋」と「進歩」の文字が鋳造され、番号合わせのダイヤルが、数字ではなく“イロハ”で表示されています。年代:1896

情報所有館 : 日本ペイント 歴史館 ![]()

明治40年3月20日から7月30日まで、上野公園で開催された東京勧業博覧会は、夏目漱石の「虞美人草」の舞台となり、不忍池に建設されたウォーターシュートが人気を呼びました。この博覧会に塗料を出品して名誉銀牌を受賞しました年代:1907

情報所有館 : 日本ペイント 歴史館 ![]()

明治14年に日本の塗料工業の鼻祖として創業した「光明社」の事業を受け継ぎ、現在地に日本ペイント製造株式会社としてスタートしたのが明治28年です。旺盛な需要を賄うために明治42年に建設した油・ワニス工場は、現存する品川区内最古の洋式建築物として保存の要請を受け、明治記念館として昭和56年に開館しました。年代:1909

情報所有館 : 日本ペイント 明治記念館(公開中) ![]()

明治中期、生産能力を強化するため、日本ペイント製造株式会社に改組し,明治28年に東京都品川区に東京工場を建設しました。大正14年、時の皇太子大阪行幸に際し、当社大阪工場に侍従を差遣された光栄を記念して、昭和4年に社章:「日の丸印」を制定しました。そして門柱飾りを作成し工場門柱に被せました。年代:1929

情報所有館 : 日本ペイント 明治記念館(公開中) ![]()

昭和2年、日本ペイント製造株式会社創立30周年を記念し、定款に規定した営業期間が満期になった機会に、社名を日本ペイント株式会社に変更し、東京および大阪営業所を支店に格上げしました。それを機に工場に掲出された木製表札です。年代:1927

情報所有館 : 日本ペイント 明治記念館(公開中) ![]()

工場や事務所では、始業・休憩・終業の合図に保安員がハンドベルを鳴らしながら巡回し、時間を知らせていました。

情報所有館 : 日本ペイント 明治記念館(公開中) ![]()

ボイル油とは、植物油(乾性油・半乾性油)にドライヤー(金属化合物)を加えて加熱し、乾燥性を増進させたペースト状の油です。塗膜を作る樹脂の働きと塗料を薄める溶剤としての働きをもっています。この製造設備は日産4tで、昭和48年頃まで使われており、その熱源は、石炭→ガスおよび重油→スチームと、時代とともに変化してきました。年代:1909

情報所有館 : 日本ペイント 明治記念館(公開中) ![]()