「」 に対する検索結果 : 26649件

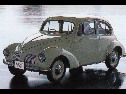

1930年代に入ってからも、イギリス大衆車は他の欧州車に比べて、大きな進歩はみせなかった。1934年に発表された、このモーリス・エイトも、セパレートフレームにリジッドアクスル、サイドバルブエンジンなど、オースチン・セブンの時代からあまり変化していないのである。もちろんあまりスピードを必要としない国土や保守的な国民性が、複雑なメカニズムを否定したのかもしれないが、最大の要因は整備や手入れをオーナーにゆだねたことであろう。経済的に乗ることが実用車の本質であると考えたのである。 1937年

情報所有館 : トヨタ博物館 ![]()

ドイツでは、ヒトラーの掲げた「匡民車構想」をもとに国をあげて自動車の大衆化が行なわれた。国民車=VW、すなわちフォルクス・ワーゲンが誕生したのである。設計はいうまでもなくフェルディナンド・ポルシェが担当。頑丈なプラットフォームシャシー、スウィングアクスルによる4輪独立懸架、空冷水平対向4気筒OHV、そしてRR駆動の公式がこの時できあがったわけだ。販売は一定額を積み立てていく貯蓄販売という方法が採られたが、第2次世界大戦のため、民間にはほとんど渡らなかった。 1938年

情報所有館 : トヨタ博物館 ![]()

第2次世界大戦直前の1941年に軍用偵察や連絡を目的として生まれたいわゆるジープは、かつてわれわれの知らなかった新しい可能性を持つ自動車として、さまざまなかたちで人類に貢献した。たとえば、4輪駆動を使うことによって得られる不整地走破能力は生活や行動の範囲を広げたことをはじめ、自動車技術においても高く評価できる。乗用車のように美的な意識を持ってつくられたわけではないが、ボディ各部の機能を目的別にボルトオンしただけの合理的かつ経済的な構造は純粋な機能美を持っているのだ。つまりジープこそ、ヘンリー・フォードがモデルTで出したトランスポーターとしての自動車の機能を徹底的に追求した本来の姿であり、戦後のクルマづくりの基本にもなっているのである。 1943年

情報所有館 : トヨタ博物館 ![]()

1936年、トヨタ初の生産型乗用車として誕生。当時流行のストリームラインをいち早く採り入れ、理想的な前輪荷重やすぐれた乗り心地を実現したことはきわめて先進的であり、海外とくらべても一歩先を行くものであった。また、生産合理化を進め、自社の技術開発に努めて完成させたことは、歴史的にも大いに注目できるし、当時の自動車生産にも大きな自信を植えつけることになったのだった。 1936年

情報所有館 : トヨタ博物館 ![]()

AA型乗用車をフェートン形式(幌型)とした軽快なモデルで、スタイルの上では遊びの部分さえ感じさせるが、そのほとんどは陸軍に納められ、一般の手にはあまり渡らなかった。軍用に関してはABR型と呼ばれたが、試作を含めると3種類のタイプが存在。ボディデザインはAA型とはまったく異なる。このタイプは1936年から45年までのあいだに353台が生産され、発売当初の価格は3,300円であった。 1936年

情報所有館 : トヨタ博物館 ![]()

国産初の前輪駆動車は、オートレースで活躍した川真田和汪氏が1931年に製作した「ローランド号」といわれている。その改良発展型である「筑波号」は、1935年から3年間、東京自動車製造(株)により、セダン、幌型、トラックの3車種かおよそ130台生産された。なお、車名は関東の筑波山に由来している。(大村正敏氏より借用) 1935年

情報所有館 : トヨタ博物館 ![]()

1938年には早くもAA型に続く新型車の設計がスタート。陸軍の要望も含めてAC型として落ち着き、1943年3月から生産に入った。基本的にはAA型と変わらないが、グリルやフロントウインドウを変更した。B型エンジンを搭載してパワーアップを図ったことやインチからミリ寸法に切り換えたことが大きな特徴である。乗用車製造禁止の'44年2月までと、戦後初の外国貿易代表団の足として組み立てられた50台を含めても生産台数は115台にすぎないが、戦後初の国産乗用車である。 1943年

情報所有館 : トヨタ博物館 ![]()

小型車部門への進出構想からトヨタも1947年、1リッタークラスの小型乗用車SA型を送り出した。流体力学を応用したスタイルもさることながらバックボーンフレーム構造や4輪独立懸架など斬新なメカニズムを多く採り入れ、2ドアを標準としたオーナードライバー向けである。また、発売するに当たり一般公募で決定した「トヨペット」の愛称は、1949年に商標登録されて以来、多くの人々に親しまれて現在に至る。 1951年

情報所有館 : トヨタ博物館 ![]()

1953年、それまで1000ccであった小型車規格が1500ccまでに引き上げられたのに合わせて発表されたのがトヨペットスーパーである。Sシリーズから20HPもパワーアップが図られ、性能は格段に向上し、おもにタクシーとして活用された。ボディスタイルは新三菱重工でつくられたこのRHN型のほかに関東自工製のRHK型も存在。トヨタの主力モデルとなったのである。 1953年

情報所有館 : トヨタ博物館 ![]()

日産自動車も英国のオースチン社と技術提携し、1953年4月からA40サマーセットの国内生産をはじめ、1955年に新型のA50ケンブリッジに切り替えられた。当時の国産車では比較にならないほど快適な乗り心地と優れた走行性を備え、人気も高かったが、なにより提携で得た海外の先進技術を自社のものとして、その後、次々と新しいモデルを送り出したことは高く評価できる。 1960年

情報所有館 : トヨタ博物館 ![]()