「」 に対する検索結果 : 26358件

![]() 前の50件 (11401-11450/26358) 次の50件

前の50件 (11401-11450/26358) 次の50件 ![]()

(1)世界初の商品化(APD:Avalanche Photo-Diode)。(2)高感度,高信頼性特性(低過剰雑音,低暗電流,高速応答)。(3)400M~1.6Gビット/秒の1μm帯光通信の陸上/海底システムに広く使用され,昭和50年代における1μm帯光通信システムの構築に大きく寄与した。(4)発売後5年ほどは独占状態であった。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)個別製品から複合製品まで着実に開発ロードマップを歩んでいる。(2)消費電流や動作周波数等世界トップの性能を実現している。(3)移動体通信市場においては世界の標準品となった。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)従来のnMOS EPROMとの互換性を保ちながらCMOSの特徴である低消費電力を実現した。(2)高集積,高性能のCMOS EPROMが実現可能であることを実証し,その後のEPROMのCMOS化への先駆的製品となった。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)従来平面的に構成されていたDRAMセルを初めて立体構造として製品化することに成功した。(2)これ以降,立体的セル構造が一般に使用されるようになり,DRAMの高集積化に大きく貢献した。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)世界で初めてGaAs FETを使った携帯電話送信用モジュールを商品化。(2)低電力・高効率・小型・軽量である。動作電圧:6V、効率:60%、大きさ:3.2cc、重さ:4g、出力電力:32dBm、周波数範囲:890M~915MHz、

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)世界初の商品化されたニューロチップ。(2)ユニークなアナログバス方式でのニューロ間結線方式と並列処理。(3)アナログとディジタルを効果的に使い分けたニューロ演算方式。(4)ニューロチップを搭載したボードと,専用の学習ソフトを合わせたニューロシステム。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)従来のハイブリッドICの技術を踏襲し,セラミック基板を用いてベアチップ(裸のチップ)半導体を多数搭載したMCM(Multi-Chip Module)。・トランスファモールドを採用し,SOP半導体と同等のリフローによる自動実装に対応できるようにした。・信頼性の高いモジュールでカスタム設計の対応が可能。・現在のMCMの先駆者となった。(2)半導体製品と同様な標準パッケージを採用し,両面にボンディングを可能にした。・実装密度は従来のハイブリッドICの約4倍。(3)アナログ・ディジタルの両機能/異種プロセスの半導体の組み込みが可能。(4)広い範囲の抵抗,コンデンサ素子の内蔵が可能であり,ファンクショントリミングも可能。(5)ISDN,モデム,ノートパソコン等に広く利用されている。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

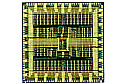

(1)1200ゲート,遅延時間60psのGaAsバッファドライバLSI(MESFET)。(2)コンピュータに世界で初めて採用された高速高集積度なGaAs LSI。・システム記憶の制御部で高速データ転送を実現した。(3)消費電力5.5W,180ピンフラットパッケージ。チップサイズ6mm角。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)世界で初めての携帯電話用小型SAWフィルタを開発。・シミュレーション技術と小型セラミックパッケージへの搭載技術によって,小 型で表面実装が可能なRF帯域用SAWフィルタを開発した。(2)低損失で高減衰量をもつ超小型のSAWフィルタ。・1992年には共振子ラダー型フィルタを開発した。・低損失,高阻止域減衰量で,50Ω整合が可能なフィルタである。・パッケージは3.8mm角の表面実装型であり,現在の事実上の標準品になっている。(3)携帯電話の急速な小型化に貢献し,移動体通信市場の拡大に寄与した。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)高周波(GHz帯)アナログ回路のLSIを実現した。・商品名は「ASTRO」(Advanced Semi-Custum Technology RF on LSI)。(2)PLLを核とした周辺回路のシステムオンチップを実現した。(3)世界トップの複合化技術による製品。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)最大規模(1000万トランジスタ)と最高速度(tpd=46ps)を誇る0.35μmCMOSLSI技術。(2)最新大規模情報処理装置(メインフレーム/スーパーコンピュータ)に採用。(3)高集積実装のMCM(Multi-Chip Module)を可能としたはんだバンプ・ベアチップ技術。(4)ECL LSIを置き換えた初の代替高速論理LSI。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)1952年に試作第1号機「17T-1」が完成し,改良を加え,翌年(1953年)の白黒テレビ放送開始に合わせて17型卓上型「17T-2」,コンソール型「17C-2」の発売を開始した。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)1956年(昭和31年)から本格的にカラーテレビの開発を開始して,試作機「21CT-3」を1958年(昭和33年)に完成させた。1958年~59年には電波会/国際見本市に出展し,好評を得た。(2)カラーテレビジョン放送開始(昭和35年9月)に合わせて,21型コンソール型「21CC-F」,卓上型「21CT-F」,および17型卓上型「17CT-G」の発売を開始した。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)受像管の両サイドに2個のスピーカを配置し,音が前面で立体交差するようにデザインした14型白黒テレビ(14-SB)“Xラインテレビ”を1960年(昭和35年)5月に発売した。(2)X字形の印象的なデザインが音と映像の一体感のイメージと合って,1カ月余りで5万台という驚異的な売れ行きを示し,超ヒット商品となった。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)9型カラーテレビ「GCT-9」は,日本で実用化された最初のオールトランジスタ化ポータブルカラーテレビである。・これに採用した単電子銃カラーCRT“カラーネトロン”は,八欧電機(現・富士通ゼネラル)と神戸工業(現・富士通テン)が共同開発した線順次方式用のCRTである。(2)1964年(昭和39年)5月に研究成果を公表し,内外に大きな反響を呼んだ。・同年12月には販売を開始した。・1964年~65年にニューヨークで開催された世界博覧会に,日本の最先端技術製品の一つとして日本館に展示された。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)本格的白黒テレビ2台目の時代に向けて,豪華デザイン・高音質・高画質・高感度・無故障が要求されていた。(2)感度と故障の問題から,チューナ部の接触面全部を純金(24K)で覆い,高感度と長寿命を達成した。(3)デザインは日本の伝統美を模したもので,“金剛”(19-CZ),“金閣”(19-CK),“銀閣”(19-CP)と命名して販売した。(4)プレーヤ接続端子付き。(5)“純金チャンネル”は,19型,12型テレビへと展開した。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

PAL放送方式は独テレフンケン社が開発したカラーテレビジョン方式だが,テレフンケン社は欧州の国以外には基本特許の使用を許可せず,日米からのカラーテレビ受信機の流入を防ごうとした。当社はテレフンケン社の特許に抵触しない受信方式を開発し,1972年(昭和47年)から英国にPAL-S方式の14型,20型のカラーテレビ受信機を輸出した。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)第1次オイルショックが起こり,国内は混乱した。(2)消費者は実用型への志向が高まり,カラーテレビ市場も小型・低消費電力の実用型へ主力が移る中,高画質,低消費電力型商品ラインアップの中で,特にこの14型が“赤い14型・レッド63”として,好評を得た。(3)初期の21型真空管方式では350Wを超えていた消費電力が,このモデルでは63Wまで低減された。(4)その後のテレビ受信機における省エネ設計のモデルとして,その役割を果たした。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

独TED社のTEDシステム・ビデオディスク・プレーヤと当社の線順次方式カラーテレビの特許をクロスライセンスさせて,世界で初めて製品化した。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)1978年(昭和53年)10月の音声多重放送に先立って,FMラジオ付きや密閉形スピーカボックスを内蔵することで,カラーテレビに“音質重視”の基本思想を加えた。(2)テレビ音声多重放送開始と同時に,音声多重受信装置内蔵,FMラジオ付き,密閉形スピーカボックス組み込み2ウェイ・4スピーカの18型カラーテレビ受信機“ザ・マルチ”を発売し,好評を得た。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)1978年(昭和53年)10月からの18型,20型に続いて,26型“オーディオテレビ”を発売した。(2)マイクロコンピュータ(マイコン)や,自社開発の電圧シンセサイザ方式電子チューナを搭載し,AM/FM放送受信からテレビ放送受信だけでなく,高音質のオーディオ設計による本格的“オーディオテレビ”を完成させた。(3)このモデルをベースとした米国向けモデルは業界初の多機能AVテレビ受信機として専門誌でも紹介され,好評を得た。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)パソコン(MSXホームパソコン)と一般家庭用カラーテレビを,一体型省スペースで実現した世界初の商品。パソコンの一般家庭向けへの普及の一つの方向性を示した。(2)実使用文字数2000を表示できる新型中精細15型フラットスクエアCRTを採用し,反射光を低減させた。(3)一般カラーテレビ感覚のPC切換/LOAD/RUN/RESETボタンを装備。ROMカートリッジ差し込みスロット装備。テレビ画像/パソコン画像を最適化する自動補正回路搭載。CRTをRGB駆動して高画質画像を再生。(4)キーボード,ジョイスティック,プリンタ,テープレコーダ(データ記録用)をオプションとしている。(5)ユーザメモリー容量:16Kバイト(6)関連機種:PCT-55(32Kバイト)

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)ニューメディア対応で,業界に先駆けたカラーテレビ。・文字多重放送,キャプテンシステム対応RGB21入力端子を装備。・パソコン対応のRGB8入力端子を装備。(2)映像・音声入力端子2系統/外部スピーカ端子を装備。実使用文字数2000を表示できる新型中精細21型スモークド・フラットスクエアCRTを採用し,反射光を低減させた。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)ニューメディア対応で,業界に先駆けたディジタルカラーテレビ。信号処理回路をディジタル化して,業界最高の水平解像度500TV本を実現。(2)ニューメディア対応の,RGB21/RGB8入力端子を装備。(3)迫力の前面4スピーカシステム。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)1985年(昭和60年)11月29日の文字多重放送開始に合わせた文字放送受信アダプタ。(2)コード方式,ハイブリッド方式の両方に対応できる。(3)RGBマルチ端子,ビデオ出力端子付き。(4)音楽シンセサイザ内蔵。(5)文字放送/テレビ放送共通のマルチリモコン。(6)専用プリンタ出力端子付き。(7)ノンインタレースによるチラツキ防止方式。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)アナログ時計表示やイルミネーションカラー表示機能を備えた新しいライフスタイルを提案した19型パーソナルテレビ。(2)業界初のアナログ時計表示。(3)イルミネーションカラー表示機能付き。(4)リモコンコンセント用リモコンを内蔵した初の複号型リモコン(プラス2リモコン)。(5)セキュリティシステムに対応したシステム端子付き。(6)オンタイマは,メロディ回路によるメロディ目覚ましも可能。(7)外光反射の少ないフラットスクエアCRT採用。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)大容量ハイブリッドICメモリによる業界初の瞬間番組選択機能を内蔵。(2)オプションのページメモリユニット(200ページ増設用)併用で瞬間ページ選択が可能。(3)FMシンセサイザ内蔵による文字放送カラオケが可能。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)1989年(平成元年)8月から,在京民放4社はクリアビジョン放送を開始した。これに合わせて開発した高画質第1世代BSチューナ内蔵のクリアビジョンテレビ。(2)放送局側の高画質情報送出を忠実再生する線順次方式を採用した。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)1987年(昭和62年)以降,当社は文字放送受信関連機器の開発を精力的に行ってきた。(2)カラーテレビ「BX-29M45」は,業界最大の記憶容量メモリ(1200ページ)を搭載した。(3)業界初の自動ページめくり機能,瞬間番組選択機能を搭載し,1200ページメモリによる予約10番組の全ページ「一発呼び出し」や「瞬間ページ送り」を可能にした。(4)「株式」,「天気」,「ニュース」,「娯楽」に分けたジャンル別の最大10番組づつの予約登録機能は,現在の他社の文字放送内蔵テレビの先駆けとなった。(5)簡単操作の子リモコンを標準装備して,文字放送受信操作を容易にした。(6)関連機器として,文字放送受信アダプタ“TXR-35”がある。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)アンテナ1基で,BS~CS放送までのすべての衛星放送を受信できる業界初の衛星放送受信システムを開発し,発売した。(2)CSアンテナ。・BS/CS共用アンテナシステム。・ポーラマウント方式:アンテナアクチュエータ。・アンテナサイズ:直径60~120_まで対応可能。(3)CSチューナ。・スカイポート/コアテック方式両デコーダ内蔵可能タイプ(カートリッジ方式)のIRD(IntegratedReceiver/Decoder)。・アンテナポジショナ内蔵。・光/同軸ディジタル音声インタフェース対応。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)業界初の21型フルカラーPDP(Plasma Display Panel,富士通製)モニタ。(2)採用した21型カラーPDPは,富士通製でAC型。薄く,軽い,広視野角で地磁気の影響が無い,高輝度・高寿命といった特徴がある。(3)マルチメディア対応のVGAパソコンに接続可能。(4)1993年(平成5年)12月には,世界初のプラズマテレビ“プラズマビジョン-T21”をBSチューナ内蔵モデルで限定販売した。・「PDT-2100」:1,250,000円。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)世界初の42型ワイドプラズマテレビとワイドプラズマディスプレイ。(2)PDP(Plasma Display Panel)は,フルフラット・超薄型・大画面・広視野角・軽量で磁気の影響を受けないといった特徴があり,チラツキがなく目に優しい。・PDPは,富士通製42型「イメージサイト」を使用。(3)1993年発売の21型プラズマビジョン-M21から大幅に画像再生性能改善しながら,コンポーネント方式構造(ディスプレイ部・チューナ部・スピーカ部を分離した)を採用して、長年の夢であった“壁掛けテレビ”を実現した。(4)1997年11月には,世界最高レベルのハイコントラスト(400対1)パネルを使用し,マルチメディア・フル対応(RGB入力端子付・コンポーネントビデオ入力端子付き)の42型ワイドプラズマテレビ「PDW4203 プラズマビジョンV」(ホームシアターR)」(1,200,000円)を発売した。(5)1998年3月には,同ハイコントラスト(400対1)パネルを使用した42型ワイドプラズマディスプレイ「PDS4203 プラズマビジョン」を発売した。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)Siウエーハ積層加工技術の確立で,高耐圧でかつ小型化を達成。CRTディスプレイ(テレビ受像機,モニタ)の高圧電源回路の小型・軽量化に貢献。(2)CRTディスプレイの表示能力の向上の一端を担う重要なデバイス。CRTディスプレイの高精細度化に貢献するため,技術開発のステップごとに性能向上が図られ,CRTディスプレイの優れた表示性能の確保に寄与した。・高圧ダイオードの変遷: 「A01系列(73年)→A30系列(75年)→A50系列(78年)→A80系列(81年)→A90系列(87年)→A00系列(95~)」。(3)CRTディスプレイ以外の電子レンジ,レントゲン装置,複写機等の高圧回路の性能向上とともに,最近は自動車の点火装置の電子化にも貢献。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

複数のトランジスタとダイオードチップを一つのパッケージに組み込んだモジュール型とすることで,電力変換装置の大容量化・小型軽量化など今日のパワーエレクトロニクスの発展と需要の拡大に貢献した。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)バイポーラトランジスタの低オン電圧特性とMOSFETの電圧駆動と高速動作を兼ね備えたIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)を開発した。(2)モジュール系列を拡大し,産業用インバータ等の大容量化,小型軽量化,低騒音化,高効率化に貢献した。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)光センサ,A-D変換部,CMOSロジックを世界で初めて1チップに集積した,カメラの自動焦点(オートフォーカス)制御IC。・カメラの自動焦点制御の高性能化に貢献した。(2)オートフォーカスICと光学系を一体化したモジュールの開発で,カメラの一層の小型化と測距精度を向上させた。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

炭素皮膜固定抵抗器は,戦後の通信や白黒テレビまでの時代を支えた抵抗器である。・戦前から存在していたが,戦中から戦後の日本電信電話公社(現NTT)を中心とした電話機や通信機器,ラジオ,そして白黒テレビの時代まで使われたのが,このL型抵抗器である。・これは,抵抗体に対してリード線が横方向に出ている抵抗器。・その後,軸方向リード型の「P型」となり,小型化,絶縁型へと変化して,今日まで民生用抵抗器の主力となっている。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)各種電気特性の再現性,安全性,機械的強度,寿命等に優れたビード型のNTC(負特性)サーミスタ。(2)日本電信電話公社の共電式構内交換器用サーミスタとして,仕様に合格し,日本で最初に採用された。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)シリコンカーバイト(SiC)粒子を主原材としたバリスタ。・抵抗値の電圧依存性が極めて大きい。・温度係数が非常に小さい。・耐過負荷性が著しく大きい。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)電子工業の振興のため政府が企画した「電子工業振興5カ年計画」(昭和33年12月)にともなう開発銀行の融資第1号(昭和34年7月)として当社の生産機械の自動化が選定された。(2)これによって,抵抗器の電極キャップ挿入,切条加工,リード線溶接などの自動化機械を開発した。(3)その後の抵抗器の生産性の飛躍的向上とコストダウンに先鞭をつける役割を果たした。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)信頼性に優れた抵抗器・当時抵抗器の主力は,非絶縁型の炭素皮膜抵抗器ソリッド抵抗器であり,信頼性や精度を満足するものは高価で,高級な装置にしか使えなかった。・この抵抗器の開発によって手頃な精度と価格が実現した。(2)ソリッド抵抗のサイズで精度の良い抵抗を実現。・基体のセラミック等の開発によって,比較的大電力のソリッド抵抗の規格と1%クラスの精度,信頼性を実現した。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)電力用として小型,低価格な抵抗器。・テレビ時代にあって電力を消費する抵抗器は巻線抵抗器等が使われていたが,酸化金属皮膜を応用したこの抵抗器の出現で形状などにおいても従来の炭素皮膜抵抗器と同様の手軽さで使えるようになった。(2)不燃化,安全化技術を推進。・赤熱しても断線しない強力な皮膜の特性を生かすため,不燃性塗料やリードフォーミング等,UL等の安全規格に対応するための技術,材料が進展した。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)究極の実装部品。・抵抗器と配線が厚さほぼゼロであり,この点では現在の表面実装技術にも負けない。(2)塗料によるスルーホール。・パンチング基板の孔に銀塗料を塗るスルーホールは熱に対する信頼性では銅メッキなどをはるかに超えている。(3)軽薄短小時代の先駆け。・厚さのないフラットな特性は,その上にプラスチック部品を直接取り付けることも可能にした。(4)ハンダ付がないことから、環境負荷物質である鉛を従来比約半分に減らしている。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)スパッタリング実用化の先駆的存在。・新技術開発事業団の補助を得て高度な真空技術を要するスパッタリングによる着膜を行った。この頃を境に着膜技術が蒸着からスパッタに移行してきた。(2)タンタルの実用化。・タンタル(Ta)は物理的,化学的に最も安定な金属とされているが,これを抵抗器として,さらには高周波回路用部品として最初に実用化した。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)モノリシックICの補完的存在として,厚膜ハイブリッドIC(混成集積回路)を開発,商品化した。・セラミック基板に抵抗や導体を印刷し,小型部品を取り付けて回路を作る技術。・小ロット生産でも対応できて,しかも従来の回路に比べて大幅に小型化した信 頼性ある回路ができた。(2)全IC化回路のパワー段に使用。・オールトランジスタに続いてオールICのステレオ等が市場の目玉となった。・内部はモノリシックICとハイブリッドICの混合であった。・それでも接続点が少なく,シンプルな回路構成でセットメーカにとっても品質向上に格段の進歩をもたらし,ベストセラーとなった。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)10MΩ以上の高抵抗値で,高電圧をコントロールする抵抗器。・カラーテレビなどのフォーカス電圧調整に採用された(当時のカラーテレビのほとんどに採用された)。(2)抵抗体としてセラミックベース,メタルグレーズ抵抗体を採用した。・傷付きやすいメタルグレースの表面を守るため,カーボン接点を用いた。・さらに,防塵構造を採用し,ホコリなどによる事故を防いだ。・従来は,フェノール積層板をベースとして,レジンカーボン系材料を抵抗体としていた。この抵抗器は,不燃性,抵抗値安定性に問題があった。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()

(1)セラミックをベースに安定なカーボン抵抗体。・半固定抵抗器はフェノール基板をベースとしたカーボン抵抗体のものと,セラミックをベースとしたメタルグレーズ抵抗体の2種類がある。・価格などの制約から民生用にはセラミックタイプは使いにくかった。・本製品は安定なカーボン系材料で,セラミック型でも使いやすいレベルを実現し,テレビ等に大きな市場を得た。(2)ハンダの温度にも耐えるカーボン抵抗膜。・レジンカーボン抵抗材料については世界をリードしている当社が誇る材料の一つであり,ハンダ付けの温度でも抵抗値変化は少なく,回転寿命ではメタルグーズをはるかに上回っている。

情報所有館 : 国立科学博物館 ![]()