「浜松市楽器博物館」 に対する検索結果 : 30件

情報所有館 : 浜松市楽器博物館 ![]()

![]() 前の10件 (21-30/30)

前の10件 (21-30/30)

1955年頃 イラン。ペルシア古典音楽に欠かせない太鼓。ザルブとも言う。鼓面の中央を叩いて出る低音がトン、鼓面の縁を叩いて出る高温がバク。奏者は椅子に座り、トンバクを横にして窪みの部分をj片方の膝にのせて、両手の10本の指や手のひらを使い分けて叩く。低音から高音までを駆使し、トレモロ奏法も加わって生み出される多彩な音色は、目を閉じて聴くと1つの楽器とは思えないほどである。本楽器は象嵌が施された一級の美術工芸品でもある。

明治時代 三代俣野真龍(またのしんりょう・1886-1936)作 京都。 銘「露堂々」(ろどうどう)。地(砥の粉、石膏、漆、水を調合した塗料)を管内に塗り凸凹を無くしたものを地塗り尺八と呼ぶ。地無し尺八は、管内に地を塗らず自然のままの凸凹を残している尺八で、江戸時代より虚無僧が使用した独奏用の尺八である。吹奏は非常に難しい。俣野真龍は代々京都に住み明暗流の地無し尺八を製作。「露堂々」は、明暗37世・谷北無竹の依頼で製作された名器である。一般的な尺八に比べてかなり太く、外観、管内の形状共に個性が強いので、その吹奏には長期の修練が求められる。

19世紀、ニューヨーク製。作者不明。外観がキリン(英語でジラフ)に似ていることからこの名がある。ピアノの種類としてはアップライト・ピアノである。アップライト・ピアノは、グランド・ピアノをそのまま立てた姿が起源。ジラフ・ピアノはそのような初期のアップライト・ピアノから、ケースを取り除いて弦を張っている部分が直接見えるようにしたものである。このピアノは特に豪華な仕様で、大邸宅のリビングルームで演奏を楽しむ人々の姿が目に浮かぶようだ。

1880年頃、エラール社(パリ)作。1870~80年代のフランス美術界は、ルノアールら印象派の最盛期であった。彼の名画「ピアノに寄る娘たち」には、アップライト・ピアノを弾き、楽譜を見る二人の少女が、息を飲むほどに美しく流麗なタッチで描かれている。このピアノもまさにその時代のピアノで、外側は丁寧な寄木細工による花々や楽器、幾何学文様で覆われ、いかにも両家の子女が好みそうな、優雅な雰囲気を醸し出している。

1788年 P.リンドホルム作 ストックホルム。クラヴィコードはマイナスドライバーの先端のような形状の金属片「タンジェント」で下方から弦を突き上げて鳴らす鍵盤楽器。タンジェントは弦を支える駒の役目もするので、鍵を押してタンジェントが弦に接している時だけ音が持続する。音量は大変小さく、ダイナミクスレンジも狭いが、タッチにより多彩な音色が出る。16~19世紀にスペイン、ドイツなどで流行。特にオルガン奏者が自宅での練習に使用した。C.P.E.バッハはクラヴィコードを愛奏し音楽作品も残している。本楽器は大型のもので、名工リンドホルムによる名器である。

明治~大正時代 日本楽器製造株式会社 浜松。モデル名「大和オルガン」。下部を布で囲った和風のリードオルガン。黒漆塗に金泥の模様が美しい。スカート状の布は、着物を着ている人が演奏する時に、裾がはだけて素足が見えるのを隠すためと言われるが、野外で演奏する時に足を保温する役割を果たしていたのかもしれない。このようなデザインのオルガンは当然ながら欧米には見当たらず、日本独自のもの。西洋文化と日本文化が融合した、美しい調度品的オルガンと言えよう。

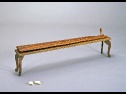

昭和時代 作者不明 日本。一絃琴には複数の流派があるが、本楽器は須磨(兵庫県)の須磨寺に伝承されるタイプ。須磨琴(すまごと)とも言う。「琴」の字は正式には「きん」と読み、琴柱(ことじ)が無い楽器を指す。七絃琴が代表例である。いわゆる13弦の琴(こと)は正式には箏(そう)と呼び琴柱がある。一絃琴は、右手の人差し指に義甲、左手の中指に芦管(ろかん)をはめ、芦管で弦をおさえて音高を決め義甲ではじき鳴らす。平安初期に須磨に流された在原行平が考案したという伝説が残る。実際には江戸中期以降に誕生し、自己修養のために高僧、武士、貴族、良家の子女が嗜んだ。明治以降次第に廃れたが、戦後に各地で復興した。

昭和時代 作者不明 日本。二絃琴(にげんきん)の八雲琴(やくもごと)を祖として考案された楽器。八雲琴を嗜んでいた歌舞伎囃子方の初代藤舎蘆船(とうしゃろせん)が、歌舞伎の黒御簾音楽や長唄、清元、常磐津康太などの俗曲の伴奏に適するように八雲琴を改造して、明治初期に生まれた。八雲琴は西日本で生まれたが、この楽器は東日本の東京浅草で誕生したので、東流と冠する。明治中期までは東京を中心に良家の婦人の洒落た遊芸として大いに流行した。夏目漱石の小説「吾輩は猫である」で雌猫三毛子の飼い主が奏でるのは、この楽器である。

1995年 河合楽器製作所 浜松。現存する最古のピアノである1720年製クリストフォリ・ピアノの復元品。オリジナルはミューヨーク・メトロポリタン美術館所蔵。ピアノは1700年頃、イタリア、ヴェネツィアのメディチ家の楽器コレクション管理担当兼鍵盤楽器製作者であったバルトロメオ・クリストフォリが、チェンバロのアクション機構を打弦式に改良して考案したとされる。現存する彼のピアノはニューヨーク(1720年製)、ローマ楽器博物館(1722年製)、ライプツィヒ楽器博物館(1726年製)の3台。復元品は日本を含め世界に数台存在する。

200年頃 フクエ・ザウォセ作 タンザニア。細長い板状の金属片を木の板や箱に取り付け、親指で弾いて鳴らす楽器はアフリカ各地に分布する。それぞれ形や名前が異なるので、総称してヨーロッパの研究者が付けた名前が「親指ピアノ」。しかし、ピアノとは一切関係はない。写真の楽器はタンザニアのゴゴ族が使用するもので、製作者のザウォセはタンザニアで最高の奏者であった。リンバは金属または木製の板、イは大きいという意味。白く見える部分は、蜘蛛の卵嚢を胴の孔に張りつけたもので、共鳴してビリビリと鳴る。

![]() 前の10件 (21-30/30)

前の10件 (21-30/30)